Liebe – Macht – Frieden

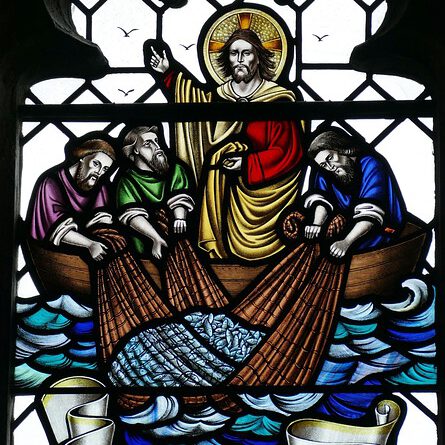

An diesem 5. Sonntag der Osterzeit hören wir im Johannes‑Evangelium (13, 35) das zentrale Gebot Christi:

„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger*innen seid: wenn ihr einander liebt.“

Dieses Liebesgebot ist die alles umfassende Klammer der Frohen Botschaft!

Ohne die gegenseitige Liebe zerfällt das Evangelium in Einzelteile und wird wirkungslos; erst im Miteinander und im Dienen wird es lebendig.

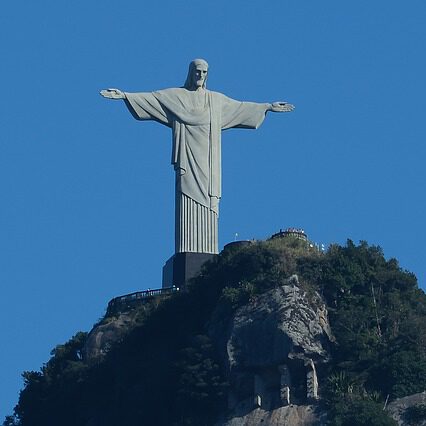

Unmittelbar nach seiner Auferstehung schenkt Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern als erstes Wort den Frieden: „Friede sei mit euch!“

Eben dieses Wort hat unser neuer Papst Leo XIV. in seinem ersten Wort an die Weltgemeinde erneut aufgegriffen:

„Der Friede sei mit euch allen! – dies ist der erste Gruß des auferstandenen Christus, des Guten Hirten,

der sein Leben für die Herde Gottes hingegeben hat.

Auch ich wünsche mir, dass dieser Friedensgruß in eure Herzen eingeht, eure Familien erreicht, alle Menschen, wo immer sie auch sind, alle Völker, die ganze Erde. …

Dies ist der Friede des auferstandenen Christus, ein unbewaffneter und entwaffnender Friede, demütig und beharrlich.

Er kommt von Gott, dem Gott, der uns alle bedingungslos liebt.“

Quelle: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2025-05/papst-leo-erste-worte-auf-der-loggia-des-petersdoms.html

Frieden geht als Frucht aus der göttlichen Liebe hervor.

Er ist nicht das Ergebnis politischer Macht oder militärischer Stärke, sondern das Geschenk dessen, der uns zuerst liebt.

Wer diese Liebe nicht annimmt und nicht selbst versucht zu leben, wird auch keinen echten Frieden wollen können.

Wer andere Menschen nicht liebt, schafft Zwietracht und Hass – sei es im persönlichen Umgang oder im großen Maßstab: wenn Mächtige Angriffskriege führen, wie wir es derzeit schmerzlich vor Augen haben im Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Und wer getauft ist, sich mit hohen kirchlichen Würdenträgern abgibt, Gottesdienste besucht, aber verkennt, dass ohne Liebe die Glaubwürdigkeit und der Kern des Christentums verloren gehen, der verrät die christliche Botschaft.

Ganz anders aber verhalten sich jene, die selbst unter größter Gewalt nicht den Gedanken an Versöhnung und Frieden aufgegeben haben.

Sie sind wahrlich die „Großen“ unter den Menschen.

Eine von ihnen war Margot Friedländer.

Als Überlebende der ‚shoa‘ kehrte sie im hohen Alter zurück nach Deutschland – jenes Deutschland, das unzählige Mitglieder ihrer Familie und ihrer Gemeinde bestialisch ausrotten wollte.

Sie kam aber nicht nach Deutschland zurück, um moralisierend den drohenden Zeigefinger zu heben, sondern die Menschenliebe und Menschheitsliebe trieb sie an:

Sie wollte den Nachgeborenen in Deutschland die Vergebung anbieten und suche mit ihnen die Begegnung und das Gespräch.

Mit persönlicher und natürlicher Souveränität lehrte Margot Friedländer: Vergebung ist keine Schwäche, sondern ein Akt tiefer Liebe.

Sie hat uns in Deutschland die Gnade der Versöhnung geschenkt – bedingungslos.

Ihre Botschaft lautete:

„Ich sage, seid Menschen. Wir sind alle gleich. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut.

Es gibt nur menschliches Blut. Alles ist gleich.“

Damit griff sie den Leitgedanken des Apostels Paulus Gleichheit aller Menschen auf, der im Galaterbrief (3, 28) schrieb:

„Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder Nichtjude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden.“

Aus dieser heilsamen Wahrheit erwächst der Auftrag Christi an uns:

Liebt einander, schenkt Frieden, lebt Versöhnung!

Dann wird unser Glaube mehr als ein frommer Anspruch.

Er wird zu lebendiger Gegenwart dessen, der uns zuerst geliebt, uns den Frieden zugesprochen und uns die Kraft geschenkt hat, selbst zu verzeihen und neu zu beginnen.