Synodaler Weg am Scheideweg

Sperrminorität der Bischöfe verhinderte menschenwürdige Sexuallehre

Beim Synodalen Weg sollte es nun in der vierten Sitzungsperiode Entscheidungen geben. Das erste Papier handelt von einer Neuausrichtung der kirchlichen Sexuallehre der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Darin ging es auch um die Umsetzung empirischer Erkenntnisse über die Vielfalt menschlicher Geschlechtlichkeit im Alltag der Kirche und für die Menschen von heute.

Blankes Entsetzen in den Augen vieler Synodale, als das Präsidium das Abstimmungsergebnis bekannt gab.

Offenbar hatten einige Bischöfe während des ganzen Beratungsprozesses nicht mit offenen Karten gespielt und dadurch eine synodale Auseinandersetzung auch mit anderen Überzeugungen als die der Mehrheit der nicht-bischöflichen Teilnehmer:innen unmöglich gemacht.

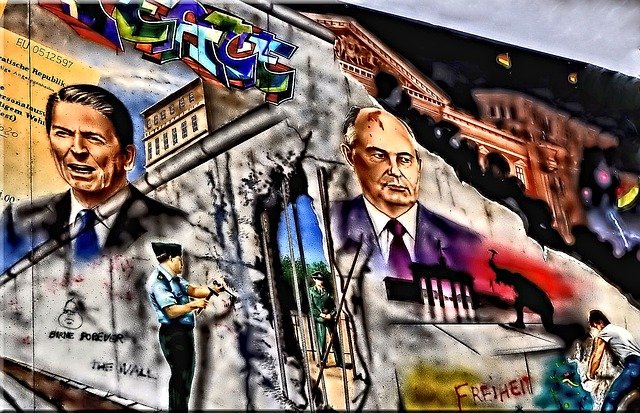

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen!

Galater-Brief Kapitel 5 Vers 1

Das wirft ein groteskes Licht auf das, was eigentlich der Sinn des Synodalen Weges in Deutschland ist: der offene und bisweilen auch kontroverse Dialog zwischen der kirchlichen Hierarchie und den ebenso geistbegnadeten Nicht-Kleriker:innen in unserer Kirche. Denn nur so könnte wirklich eine Bewegung auf Zukunft hin geschehen, die die Kirche in Deutschland nicht zerreißt.

Stattdessen wurde ein unsichtbarer Spaltpilz gepflanzt und gepflegt, dessen Fruchtkörper nun seine schädlichen Sporen entlassen hat.

Akteur:innen der Initiative „Out in church“ titeln indessen um in „Out of church“!

Ungehindert(e) voranschreiten!

Nun geht es aber darum, ungehindert weiter voranzuschreiten und sich nicht durch das strategische Kalkül mancher Bischöfe davon abbringen zu lassen, was wirklich not-wendig ist: der Umbau einer Kirche in eine Kirche für die Menschen mit einem menschlichen Antlitz!

Aus dem ‚Geist der Freiheit‘ dürfen wir uns als Ungehinderte verstehen, die diesem Geist und dem eigenen Gewissen als letzte Entscheidungsinstanz verpflichtet sind!

Da wo wir sind, wirken, gehen und stehen, liegt es an uns, unbeirrt den Weg weiterzugehen, der die Menschen in ihrer ganzen sexuellen Vielfalt respektiert und sie nicht ausschließt von der Verheißung des Herrn:

Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.

Johannes-Evangelium 10,10