Karsamstag – Tag der Grabesruhe

Es ist alles getan …

In Zeiten von Post-Covid und meinem Fatigue (Erschöpfungssyndrom) feiern sich für mich die Kar- und Ostertage deutlich anders.

Ich habe so eine ähnliche Phase schon einmal erlebt, als ich Anfang 2020 an einer Depression erkrankt war.

Mir steht momentan nur Energie-Reserven für ca. drei Stunden zur Verfügung, bevor ich wieder in die Erschöpfung falle.

Um also diese Feiertage auch mit meinem Dienst gut in Einklang bringen zu können, ist gute Planung nötig.

Da trifft es sich gut, dass ich persönlich am Gründonnerstag und Karfreitag keine liturgischen Dienste wahrnehmen musste.

Es ist alles getan ….?!

Leider trifft das nicht für jene zu, die im kirchlichen Dienst stehen, als Küster:in, als Kirchenmusiker:in, als Gottesdienstleiter:innen oder Seelsorgende (ob hauptberuflich oder ehrenamtlich!).

Für mich als Krankenhausseelsorger fallen damit verschiedene Aufgaben an:

- Inhaltliche Vorbereitung der Gottesdienste

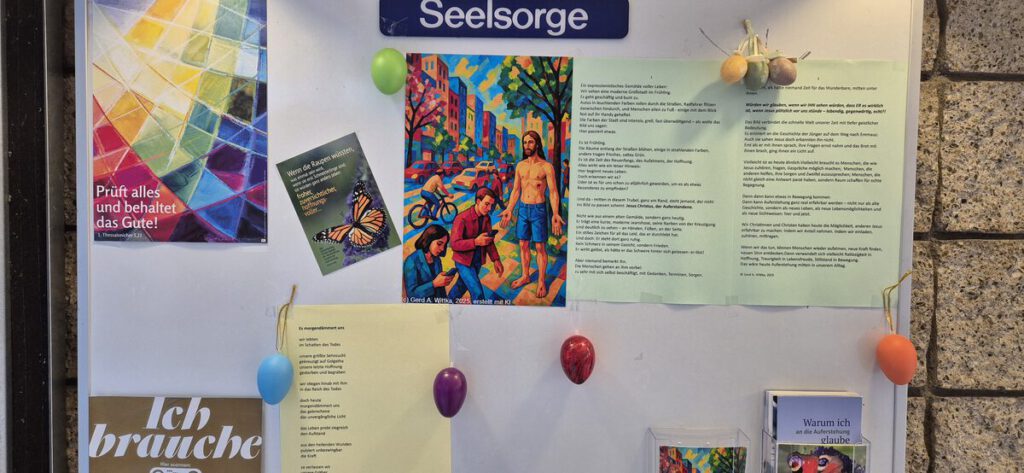

- Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensträumen und Seelsorgewände in den Krankenhäusern

- praktische Arbeiten für die Gottesdienste (Kapellengestaltung, liturgische Vorbereitungen von Liturgiegeräten, Messbuch und Lektionaren, andere organisatorische Arbeiten, …)

Deshalb habe ich Gründonnerstag und Karfreitag ganz bewusst persönlich spirituell begangen mit Schriftlesungen, Stundenliturgien, Betrachtungen …

Es ist alles getan …

Weil dem nicht so ist/war, musste ich gestern am Karfreitag Abend mich schon auf den Weg machen, um in beiden Krankenhäusern Vorbereitungen für Ostern zu treffen.

Zwar widerstrebt mir das innerlich, bereits am Karfreitag Kapellen – wenn auch nicht vollständig – ‚österlich‘ herzurichten. Aber wenn es dann Ostern fertig sein soll, geht es nicht anders.

Also war ich gestern Abend unterwegs und habe begonnen, im Johanniter-Krankenhaus die Kapelle umzugestalten und auch die Seelsorge-Wand im Bereich des ehemaligen Cafés.

Heute Abend, nach dem Gottesdienst im AMEOS-Klinikum St. Clemens, werde ich dort noch Blumen und Kerzen auf dem Altar stellen.

Dann ist diese Kapelle fertig – in der leider keine Gottesdienste zu Ostern stattfinden.

Anschließend fuhr ich noch ins AMEOS-Klinikum St. Clemens Oberhausen.

Auch dort gibt es eine Kapelle, in der am Karsamstag – bereits um 16.00 Uhr – der erste Ostergottesdienst gefeiert wird.

Ich bin froh und sehr dankbar, dass ich dort heute zwei Herren haben werde, die mich vor Ort unterstützen werden, sowohl in der Sakristei als auch während des Gottesdienstes.

Insgesamt haben wir eine Frau und vier Männer, die grundsätzlich und ehrenamtlich für Küsterdienste, Lektorendienste, Kommunionhelfer:innen-Dienst und was sonst noch so nötig ist, bereit stehen.

In der Kapelle hatten wir noch die Gestaltung von Palmsonntag.

Das musste natürlich abgebaut und aufgeräumt werden. Einige Palmzweige hatten sich allmählich in der Kapelle verteilt …

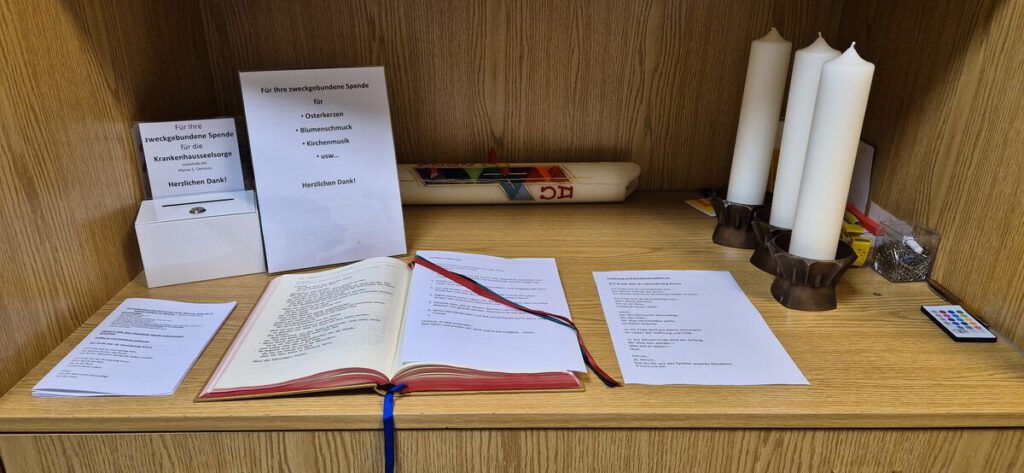

Damit ich heute nicht zu viel machen musste, hatten wir – mein Kollege in der Krankenhaus-Seelsorge und ich – schon letzte Woche die Osterkerzen vorbereitet.

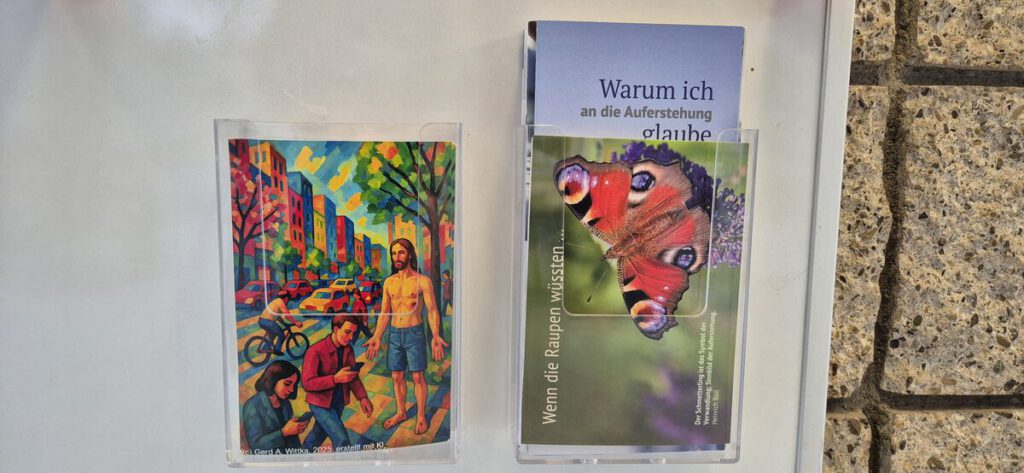

Nun wollte ich noch in Ruhe andere Vorbereitungen erledigen, wie liturgische Bücher präparieren, Give-aways (Eier und Postkarten) vorbereiten und was man sonst schon so tun konnte.

Auch der Altarraum wurde schon etwas österlich dekoriert: das Kreuz bekam eine Stola und Palmzweige, der Altar eine festliche Tischdecke.

Heute werden dann mit Hilfe der Helfer dieses alles in der Kapelle bereitet und dazu kommt noch besondere Festtagsbeleuchtung, die während des Ostergottesdienstes in der Kapelle für eine Effektbeleuchtung sorgen werden.

Nach über drei Stunden war ich dann wieder ziemlich erschöpft und kam gegen 21.30 Uhr gestern nach Hause.

Danach ging es nur noch auf die Akupunkturmatte und dann ins Bett. Leider fand ich erst gegen 01.30 Uhr heute Morgen Schlaf und war wieder um 7.45 Uhr wach.

Aber so ist das mit Post-Covid.

Doch ich verließ die Kapelle mit einem tiefen Eindruck von Karsamstag, wie das nachfolgende Bild zeigt:

Dieses Bild symbolisiert für mich den heutigen Tag.

Es ist alles getan …

Ja, es ist alles getan.

Ich werde nicht mehr durch die Geschäfte hetzen, mich nicht hinreißen lassen zu Hektik und Stress.

Stattdessen habe ich heute morgen in aller Ruhe die Laudes gebetet, etwas Klaviermusik gehört und dann gefrühstückt.

Draußen singen die Vögel und ich höre auch das geschäftige Treiben – den regen Autoverkehr in den benachbarten Straßen.

Doch für mich ist (fast) alles getan.

Gleich singe ich noch mal das Exultet … und dann ist es gut.

Der Karsamstag ist für mich – wenn auch kein ganzer Tag – ein wirklicher Tage der Grabes-RUHE!

Und wenn ich intensiv in mir hineinhorche, dann ist das eine verheißungsvolle Ruhe und eine erwartungsvolle Stille.

Ich warte ruhig und geduldig auf den Augenblick, wo wir feiern werden, weil uns allen

DAS LEBEN BLÜHT!

Alle Fotos: copyright by Gerd A. Wittka, 2025