Liebe – ist die Botschaft

Impuls zum 6. Sonntag der Osterzeit – B – 2024

Bibeltext: Apostelgeschichte, 10, Kapitel, Verse 25-48

Ehrfürchtig fielen sie auf die Knie, beugten ihr Haupt und küssten den Ring, der seine rechte Hand zierte.

Sie, die edlen Herren und Damen, die das Privileg bekamen, eine Audienz bei „SEINER Heiligkeit“ zu bekommen. …

Ich erinnere mich an Bilder aus Filmen, die uns das Papsttum des Hochmittelalters vor Augen stellen.

Protz, Prunk und Pomp, diese drei „P“ skizzieren sicherlich das äußere Erscheinungsbild eines feudalistischen hochmittelalterlichen Papsttums.

Was für ein diametraler Gegensatz dann die Szene aus der heutigen ersten Lesung, in der sich der Hauptmann Kornelius aus Cäsarea vor Petrus ehrfürchtig zu Füßen wirft, Petrus ihn aber aufrichtet und die schlichten und wahrhaftigen Worte spricht: „Steh auf! Auch ich bin nur ein Mensch.“!

Ob Petrus sich mit „Heiliger Vater“ oder „Eure Heiligkeit“ hätte anreden lassen?

Nach den Schilderungen der heutigen Lesung hätte ich meine berechtigten Zweifel daran.

Von den Anfängen der Kirche, über ihre machtvolle Phase des Hochmittelalters bis zu unserer heutigen Moderne, hat es viele Veränderungen in unserer Kirche geben, oft zu ihrem und der Menschen Nachteil.

Machtansprüche entstellten das menschenfreundliche Angesicht der Kirche der Anfänge.

Wer jetzt dabei ist, heute fast schon entschuldigend zu meinen, dass das heute ja nicht mehr so ist, sollte genauer hinschauen.

Stimmt es wirklich, dass wir alle untereinander in erster Linie den Menschen sehen?

Oder ist uns der hierarchische Gedanke unserer Kirche nicht so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir zwar meinen, es habe sich Grundlegendes verändert, doch beim genaueren Hinsehen machen wir immer noch Unterschiede?

Hand aufs Herz! –

Wem von uns ist es heute immer noch wichtiger, was ein Priester oder gar der Bischof sagt, als was der Nachbar oder die Nachbarin hier neben uns sagt?!

Und wie oft wie die Frage nach Regeln, Bestimmungen und Gesetzen – auch in der Kirche – vordringlicher, als die Frage nach dem eigentlichen Kern eines Anliegens?

Petrus ist da in der heutigen Lesung erfrischend anders.

Kornelius ist kein Jude und Juden pflegen keinen Umgang mit Nichtjuden.

Doch Petrus setzt sich über dieses Regelung hinweg und betritt das Haus des Kornelius, weil er – wie er selber bekennt – durch Gott erkannt hat, dass er keinen Menschen grundsätzlich als unrein bezeichnen darf. (vgl. Apg 10,28-29)

Danach erzählt Kornelius ihm, dass er eine Vision hatte, in der ihm aufgetragen wurde, nach Petrus zu fragen, damit sie von ihm die Botschaft hören, die Gott Petrus anvertraut hat.

Da begreift Petrus, dass hier der Heilige Geist selber am Werk ist und er fühlt sich bestätigt, dass es richtig war, das Haus des Kornelius aufzusuchen, über alle religiösen Regeln hinweg.

Wir dürfen glauben: bereits die Offenheit des Petrus, sich über die Regeln hinweg zu setzen, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ‚zwingt‘ Petrus geradezu dazu, alte und vertraute Überzeugungen über Bord zu werfen.

Da, wo die Heilige Geistkraft wirkt, bleibt nichts mehr beim Alten, es bleibt nichts mehr, wie es war.

Da, wo Offenheit für das Wirken dieser Geistkraft besteht, kann das liebende Herz seine Wirkung entfalten, das auf den Menschen sieht und nicht nach Rang und Namen fragt.

Diese heilige Geistkraft befähigt uns, in unserem Leben Haltungen einzunehmen und Antworten zu geben, hinter der wir und andere die Liebe erkennen können, die in uns wirkt und die uns innerlich verbindet mit Gott.

Wir brauchen nur Mut, diese Botschaft der Liebe, die uns mit Gott verbindet, auch in unserem Leben aufzuspüren und ihr beherzt zu ihrem Recht zu verhelfen.

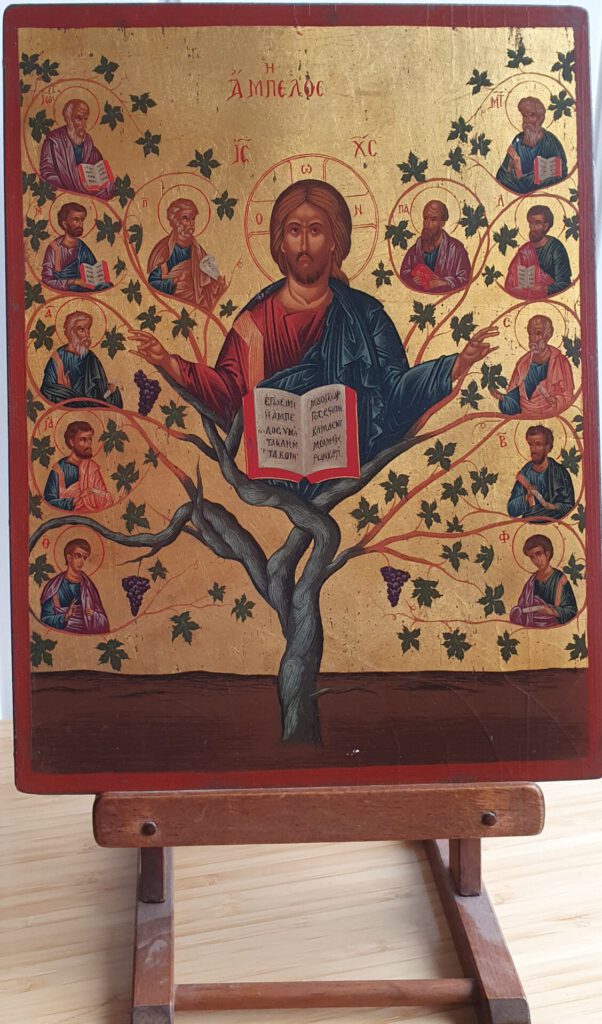

Das Evangelium weist uns auf die Liebe Gottes hin, die zugleich auch in uns ist, wenn wir in inniger Gemeinschaft mit Christus und Gott bleiben.

Die Heilige Geistkraft ermutigt uns, dieser Liebe in uns zur Geltung kommen zu lassen. Und auf einmal wird möglich, was bislang unmöglich erschien.

Auf einmal erkennen wir die Bedeutung der Worte aus dem Psalm 18,29:

„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“.

Das heißt doch nichts anderes als: mit der Liebe Gottes, die in uns ist, und die uns mit Gott und mit Christus verbindet, überwinden wir Hindernisse, Begrenzungen und Trennungen von Menschen. Wir überwinden Widerstände, die unsere guten Gedanken, Überzeugungen und Taten verhindern wollen.

Gottes Liebe in uns, überwindet Mauern, die andere oder wir uns gesetzt haben, die aber keinen Raum für die Liebe lassen!

Haben wir Mut zur Liebe, denn die Liebe schließt auch Ausgeschlossene(s) mit ein!