Wachsamkeit und ‚guter Schlaf‘

Impuls zum 1. Advent 2025

Vielleicht erinnern Sie sich an einen der ersten Adventssonntage Ihrer Kindheit:

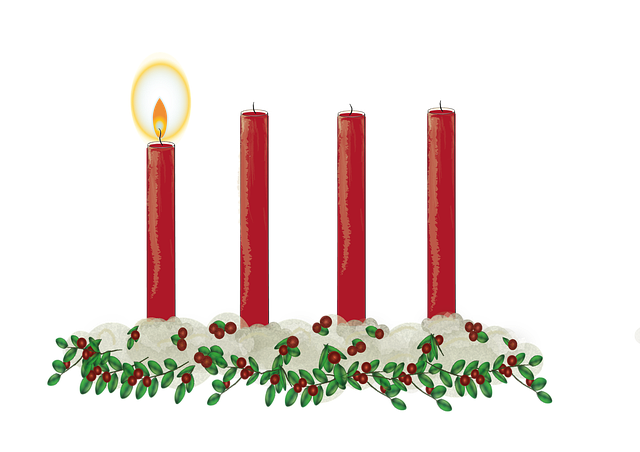

Draußen war es noch dunkel, auf dem Esstisch brennt schon eine Kerze, und es duftet noch nach etwas Süßem, was am Vortag im Backofen buk.

Man war noch müde, ein bisschen verschlafen – und trotzdem war da dieses Gefühl:

Heute beginnt etwas Besonderes.

Vielleicht gingen wir auch voller Spannung zum Adventskalender, der damals noch lediglich aus Papier bestand und bei dem sich hinter jedem Türchen ein neues Bildchen verbarg.

Mehr war damals nicht.

Damals nannte es niemand „Wachsamkeit“.

Und doch waren wir es: wachsam und aufmerksam für jedes Geräusch, für heimelige Düfte von Kerzen, Tannen und Backwerk, für jedes Licht, für jedes kleine Zeichen von Nähe und Wärme.

Wir waren wach – nicht, weil wir nicht geschlafen hatten, sondern weil unser Herz und unsere Sinne offen und ganz neu sensibilisiert waren.

„Seid wachsam!“, ruft Jesu uns im heutigen Evangelium zu.

Und der Prophet Jesaja lädt uns ein, sich eine Welt vorzustellen, in der Schwerter zu Pflugscharen werden – eine Zukunft, die Frieden möglich macht.

Beides zusammen bildet den Herzschlag des Advents: wach sein für das, was werden kann.

Aber Wachsamkeit hat nichts mit Schlaflosigkeit zu tun.

Seitdem ich seit drei Jahren unter Long-Covid leide, kenne ich das nur zu genüge.

Ich gehe abends hundemüde ins Bett, doch ich finde einfach keinen Schlaf.

Wenn ich dann endlich eingeschlafen bin, endet die Nacht viel zu früh – oft schon gegen fünf Uhr bin ich wieder wach.

In solchen Nächten liege ich lange wach, aber wachsam bin ich deswegen noch lange nicht.

Im Gegenteil: Diese Schlaflosigkeit erschöpft mich, lässt mich müde bleiben und raubt mir die Kraft für echte Aufmerksamkeit, für Wachsamkeit.

Manchmal ist es gerade die Erschöpfung und Müdigkeit, die unsere Augen und unseren Geist trübt und unseren Blick verengt.

Ich bin mittlerweile mehr und mehr davon überzeugt:

guter Schlaf und und echte Wachsamkeit sind sich näher, als wir manchmal meinen – wie zwei Geschwister, die einander brauchen.

Wachsam wird, wer Raum schafft:

weniger Lärm im Kopf, weniger Ablenkung, weniger dieses rastlose Hin-und-Her;

dafür mehr Momente, in denen wir wirklich anwesend sind.

Ein paar Minuten Stille am Morgen.

Ein Gespräch, das nicht oberflächlich bleibt.

Ein Gebet – allein oder gemeinsam -, das uns erdet;

kleine geistliche Pausen, die uns wieder spüren lassen, was wirklich wichtig ist.

Und zugleich:

Der Advent lebt auch von dem, was uns seit Kindertagen trägt:

vom Ritual des Kerzenanzündens, von Liedern, die man auswendig kann, vom Plätzchengeruch, der sofort innere Bilder weckt.

Diese einfachen Dinge haben uns damals geholfen, die Zeit bis Weihnachten zu „spüren“, ohne dass wir vom Verstand her erfasst hätten, was die Menschwerdung Gottes bedeutet.

Vielleicht dürfen wir sie heute wieder neu zulassen – nicht aus Nostalgie, sondern weil sie unser Herz empfänglich machen für das, was Gott sagen will.

Wenn wir beides verbinden – die bewusste Wachsamkeit der Erwachsenen und das staunende Herz unserer Kindheit –, dann kann dieser Advent mehr sein als nur Vorweihnachtstrubel.

Er kann eine Zeit werden, in der wir entdecken, wie Gott mitten in unserem Alltag leise Schritte macht.

Eine Zeit, in der wir lernen, zu horchen, zu hoffen und uns berühren zu lassen.

Eine Zeit, in der wir wach werden – für das Licht, das unterwegs ist zu uns.