Ein für alle mal! – Botschaft für die Zweifler und Skeptiker

Schriftstelle: https://www.bibleserver.com/EU/Hebr%C3%A4er10%2C11-14.18

Vor einigen Wochen habe ich von den religiösen und geistlichen Skrupulanten gesprochen.

Heute wendet sich der Hebräerbrief an eine andere Personengruppe unter den Christinnen und Christen, die eigentlich auch nicht so richtig glücklich mit ihrem Glauben werden.

Ich meine die Skeptiker und Zweifler.

Hier besonders jene, die an der grenzenlosen Vergebung Gottes zweifeln.

Die Geschichte des Christentums ist voll von der Frage macher Menschen, ob und wie sie die Vergebung der Sünden erlangen können? Sie fragen sich allenthalben:

Was muss ich dafür tun?

Welchen Preis muss ich dafür zahlen, dass mir Vergebung Gottes zuteil wird?

Wie kann Gott mir vergeben?

…

Fragen, liebe Schwestern und Brüder, die der Vergangenheit angehören?

Mitnichten!

Gegen die geistliche Angst

„Meine Schuld ist zu groß, als dass Gott mir dafür Vergebung schenken wird!“ – solche oder ähnliche Sätze bekomme ich immer wieder in seelsorglichen Gesprächen zu hören.

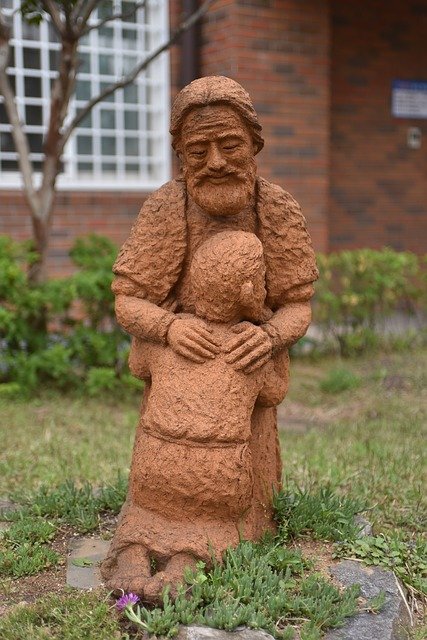

Solche Sätze zerreißen mir das Herz, sehe ich doch dahinter Menschen, die so sehr nach Erlösung schreien und meinen, sie nicht zu bekommen.

Welch eine seelische und geistliche Not sich hinter solchen Aussagen verbirgt?!

Die Überzeugung, dass man selber nicht in den Genuss der Sündenvergebung durch Gott kommt, kann Menschen auch buchstäblich krank werden lassen.

Manche von ihnen finden sich auch in psychiatrischen Kliniken. Doch viele versuchen irgendwie mit dieser geistlichen Not klar zu kommen.

Wie wäre ihnen wenigstens zu wünschen, dass sie an gute und erfahrene geistliche Begleiter:innen geraten, die ihnen helfen können, sich von dieser Bürde der geistlichen Angst zu befreien!

Mir scheint, dass Paulus heute im Hebräerbrief auch solche Menschen vor Augen hat.

Denn wenn man davon ausgeht, dass er in der heutigen Lesung eine Antwort gibt, dann können wir auch in Gedanken überlegen, welche Frage dem wohl voraus gegangen ist?

Ich bin davon überzeugt, dass es solche Fragen sind, die ich gerade eben skizziert habe.

Menschen, die solche Fragen haben, müssen ernst genommen werden. Wir sollten sie deshalb nicht schelten. Wir sollten auch nicht über ihren vermeintlich mangelnden Glauben urteilen.

Vergebung wirklich für alle und alles möglich?!

Denn ihre Fragen, ihre Zweifel und ihre Skepsis hat sicherlich auch mit dem unfassbar großen Werk der Erlösung zu tun, das Jesus für uns und an uns getan hat.

Es ist eine der größten Fragen des Christentums, ob und wer die Vergebung der Sünden erfahren wird? Und – wenn wir ehrlich sind – mutet uns es doch geradezu unmöglich an, dass selbst den Menschen mit den größten Verbrechen die Vergebung ihrer Sünden möglich ist.

In verschiedenen Diskussionsrunden bringen es Menschen auf den Punkt: Können selbst Menschen wir Adolf Hitler Vergebung finden? Ist Jesus auch für ihre Sünden gestorben? —

Unglaublich, oder?

JA!

Die große und großartige Antwort des heiligen Paulus auf so viele Fragen der Menschen nach Vergebung von Schuld und Sünde ist:

Ein für alle Mal ist das einzigartige Versöhnungsopfer Christi erfolgt, das die Menschen mit Gott versöhnt hat.

Herausforderung: Opfer-Theologie

Paulus macht diese Aussage natürlich auf dem Hintergrund der damaligen Opfermentalität des Judentums aber auch anderer damaliger Religionen.

Der Grundgedanke dahinter: Opfer sollen Gott beziehungsweise die Götter milde stimmen und sie wohlgefällig gegenüber den Menschen machen.

Je mehr Opfer, um so höher die Chance, dass es was wird mit den wohlgefälligen Göttern oder dem wohlgefälligen Gott.

Doch schon im Alten Testament zeichnet sich eine Veränderung dieses Glaubens ab; denn was können die Menschen Gott schon opfern, was ihm nicht schon längst gehört, weil es von ihm kommt?!

Wer also könnte Gott so ebenbürtig sein, ihm ein Opfer zu bringen?

Nur ER selber – in seinem menschgewordenen Sohn Jesus Christus.

Liebe Schwestern und Brüder,

ich weiß, die ganze Opfertheologie ist für uns heute mit vielen schwierigen Fragen verbunden, die ich hier jetzt nicht alle ansprechen kann.

Für uns und heute ist nur wichtig, dass Paulus diese Opfertheologie aufgreift, die damals noch viel mehr das Glaubensleben der Menschen prägte, als sie es heute ist.

Deshalb versucht er seinen Zeitgenossen eine befriedigende Antwort gegen ihre geistliche Angst zu geben; eine Antwort, die auch uns heute helfen kann.

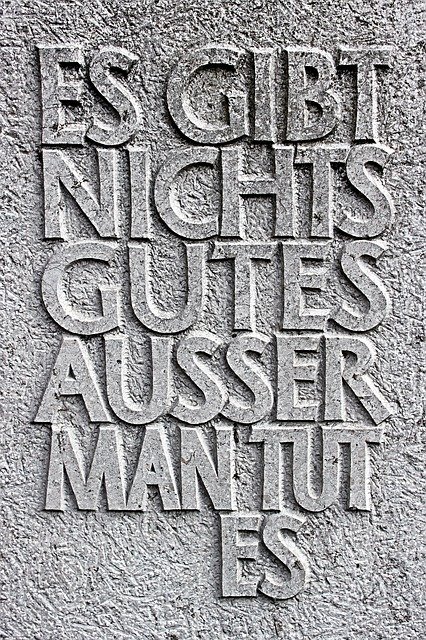

Heute: Selbsterlösungs-Phantasien

Heute wollen wir uns weniger Gott durch Opfer gefällig machen.

Heute ist es vielmehr der Selbsterlösungsglaube, der den Menschen zu schaffen macht:

- Du musst es nur wollen.

- Jeder ist seines Glückes Schmied.

- Selbstoptimierung durch Coaching

- Nur wer etwas leistet, kann auch etwas für sich beanspruchen.

…

Das kann zu einem Leistungsgedanken auch in religiösen Dingen führen: nur wenn ich etwas leiste, wenn ich mehr und richtig glaube und liebe, dann kann ich auch erlöst werden.

Eine solche Haltung wird den Menschen auf Dauer körperlich, seelisch und geistlich überfordern und ihn im Letzten ruinieren.

Die Lesung aus dem Hebräerbrief hat für uns heute nur dann einen Sinn, wenn wir für uns akzeptieren, dass wir uns niemals so sehr selbst optimieren können, um letztlich ohne Fehl und Makel da zu stehen.

Wer das anerkennt, der bejaht auch die eigene Erlösungsbedürftigkeit.

Und wenn wir das erkannt haben, dann bekommt auch das Wort aus der heutigen Lesung für uns eine tröstliche, erbaulich und motivierende Dimension, die uns nach vorne schauen und uns nicht voller Skepsis zurück lässt:

„Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr.“ (Hebr. 10,18)

Ich wünsche uns, dass uns dieses Vertrauen in Christus immer wieder ergreift, dass ER ein für alle Mal für uns und für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist.