3. Sonntag der Osterzeit

Leere -> Fülle – Versagen -> Heilung

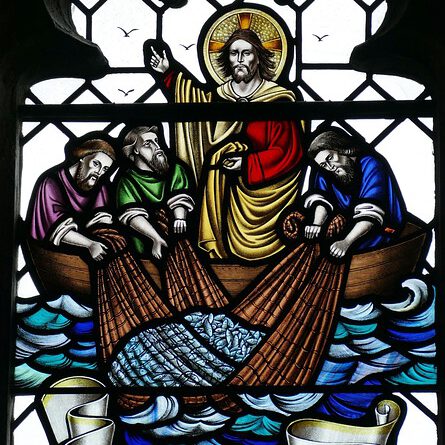

Impuls zu Johannes 21, 1-19

Heute stehen wir am See von Tiberias.

Hier treffen menschliches Bemühen und Gottes Kraft auf besondere Weise zusammen.

Die Jünger sind nach einer langen, anstrengenden Nacht aufs Wasser hinausgefahren.

Sie haben gefischt – und nichts gefangen.

Ihre Netze bleiben leer.

Ihre Hände sind müde, ihre Hoffnungen enttäuscht.

Am Ufer aber steht Jesus.

Er sagt nur: „Werft das Netz auf der rechten Seite aus!“ (Joh 21,6)

Dieses eine Wort ändert alles.

Die Jünger folgen, und plötzlich ziehen sie so viele Fische ins Boot, dass das Netz fast reißt.

Aus Leere wird Fülle, aus Mühe Überfluss.

Ähnlich geht es uns oft: Wir arbeiten hart und sehen keinen Erfolg.

Dann kann ein einziger Hinweis von außen uns eine neue Perspektive geben.

Wir merken, dass wir nicht allein kämpfen.

Das Netz, das wir auswerfen, ist ein Bild dafür, wie wir mit Jesus zusammenarbeiten – auch wenn es uns seltsam vorkommt.

Nach diesem reichen Fang wendet sich Jesus an Simon Petrus.

Er fragt ihn dreimal: „Liebst du mich?“ (Joh 21,15–17)

Dreimal erklingt die Frage – fast wie ein Echo auf Petrus’ dreimaliges Verleugnen.

Doch hier geht es nicht um Schuld, sondern um Heilung und Nähe.

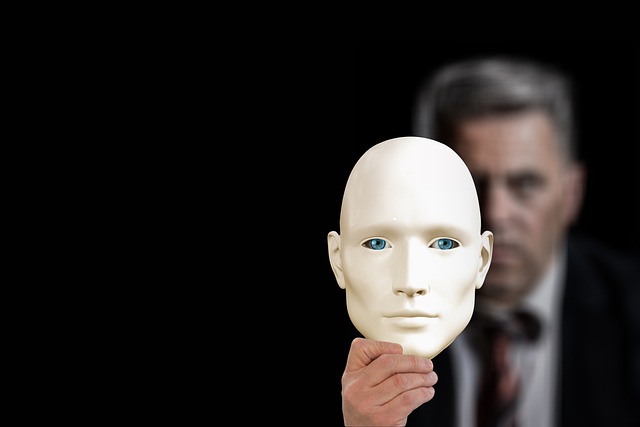

So auch in dem Film „Die zwei Päpste“ aus dem Jahr 2019 mit Anthony Hopkins als Papst Benedikt und Jonathan Pryce als Kardinal Bergoglio, dem späteren Papst Franziskus.

Dort begegnen sich Papst Benedikt XVI. und Kardinal Bergoglio.

In einem eindrücklichen Gespräch sprechen sie über Schuld, Sünde und Vergebung – vor dem Hintergrund des Versagens der Kirche auch im Umgang mit sexuellem Missbrauch.

Besonders bewegend ist Bergoglios Einsicht, dass Sünde mehr ist als ein Fleck, der sich einfach abwischen lässt. Er sagt:

„Sünden sind keine Flecken, die man einfach entfernt, sondern Wunden; sie müssen geheilt werden.“

Diese Worte führen uns mitten in das Herz unseres Glaubens: Wahre Heilung beginnt dort, wo wir Schuld nicht verdrängen, sondern sie ansehen, anerkennen – und heilen lassen.

Dies geschieht heute im Evangelium mit Petrus.

Diese Szene im heutigen Evangelium zeigt uns noch ein anderes:

Nachfolge ist keine einmalige Entscheidung.

Jedes „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe“ lässt Petrus sein Herz neu entdecken.

In jeder Wiederholung spürt er, wie seine Liebe zu Jesus wächst.

Und immer wieder hört er den Auftrag: „Weide meine Schafe.“

Unser Weg führt immer wieder ans Ufer – zu unseren leeren Netzen: wir sehen keinen Erfolg, in unserem Bemühen der Nachfolge.

Aber jedes Mal, wenn wir auf Jesus hören und unser Netz ein zweites, drittes Mal auswerfen, kann unser Leben neuen Sinn und neue Fülle bekommen.

Auch wir haben Phasen, in denen unsere Netze leer bleiben: in Freundschaften, in Projekten, in unserem Glauben.

Vielleicht erinnert uns dann eine kleine Stimme daran, wie Gott uns schon einmal geholfen hat.

Vielleicht war es ein Wort, das uns neuen Mut gab, oder ein Moment, in dem wir Trost spürten.

Wenn wir ohne großen Plan aber mit offenem Herzen unser Netz erneut auswerfen, merken wir oft: Gehorsam im Glauben ist manchmal schwer, kann aber auch befreiend sein.

Die gute Nachricht durchdringt unser Leben.

Sie füllt unsere leeren Räume und schenkt Überfluss.

So lädt uns die Geschichte am See und das Gespräch zwischen Jesus und Petrus ein, nicht an unserem Scheitern festzuhalten.

Vielmehr dürfen wir offen sein für Jesu behutsames Fragen und seine sanfte Führung.

In dieser Offenheit liegt Lebendigkeit.

Sie verbindet uns mit Christus – und untereinander.

Gemeinsam werfen wir unser Netz aus – um den Reichtum Gottes immer wieder neu zu entdecken.