Jahre.Wechseln

Impuls zur Jahresschlussmesse 2025

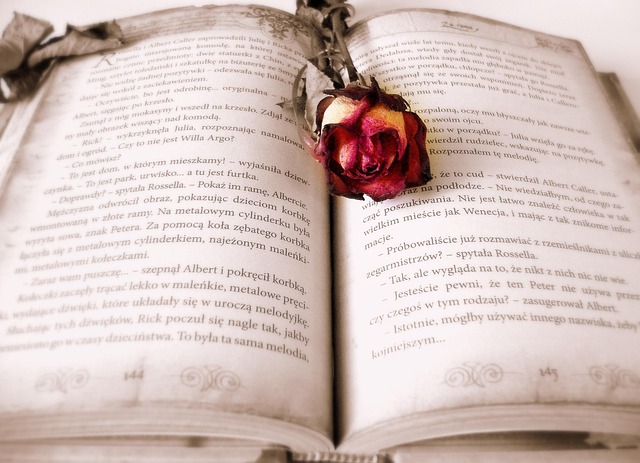

Sie halten eine kleine Zeichnung in der Hand: es zeigt ein Buch und eine brennende Kerze.

Zwei einfache Objekte – und doch erzählen sie viel über uns und über diesen besonderen Moment am Ende eines Jahres.

Wenn wir ein Buch aufschlagen, sehen wir Seiten voller Worte, voller Spuren.

So ist es auch mit dem Jahr, das hinter uns liegt.

Wir tragen seine Zeilen in uns: helle und dunkle, leichte und schwere.

Da sind Begegnungen, die uns froh gemacht haben, Augenblicke, die uns gestärkt haben.

Und da sind andere Seiten – mit Schmerz, Enttäuschung, Verlust.

Nichts davon lässt sich ausradieren.

Und nichts davon müssen wir verleugnen.

Das vergangene Jahr ist wie ein Buch, das wir jetzt – ganz behutsam – schließen.

Nicht, weil es uns egal wäre, sondern weil seine Zeit erfüllt ist.

Es gehört zu unserer Geschichte, aber es liegt nicht mehr in unserer Hand. Wir können es nicht noch einmal leben, nicht verändern, nicht festhalten. Aber wir können es segnen.

Wir können sagen: „Ja, so war mein Jahr.“

Und wir dürfen es Gott zurückgeben – Seite für Seite, so wie es ist.

Und dann ist da die Kerze. Sie brennt im Jetzt.

Ihr Licht ist warm und ruhig. Es erzählt von dem einzigen Moment, der uns wirklich gehört: dem Augenblick.

Nicht gestern, nicht morgen – nur dieser kleine Abschnitt Zeit im Hier und Jetzt, den wir gerade durchschreiten.

Wir stehen an einer Schwelle, und an Schwellen der Zeit wird das Leben still.

Da ist Raum zum Atmen, zum Rückschauen, zum Loslassen.

Die Kerze erinnert uns: Gott ist nicht nur der Gott unserer Geschichte, er ist auch der Gott dieses einen Moments.

Er hält das Vergangene in seiner Hand, und er trägt das Kommende.

Aber der Augenblick – den erfüllt er mit seiner Gegenwart.

Hier und jetzt.

So lade ich Sie ein, in diesem Moment drei kleine Gedankengänge zu wagen:

Das Vergangene loslassen.

Nicht verdrängen – aber in Gottes Hände legen.

Alles, was gelungen ist, und alles, was schmerzt.

Gott nimmt es auf, und er hält es fest.

Dem Kommenden vertrauen.

Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringen wird – Herausforderungen, Geschenke, Überraschungen.

Aber wir gehen nicht in etwas dunkles Unbekanntes.

Wir gehen mit dem, der „Jahr und Ewigkeit gemacht hat“.

Den Augenblick hüten.

Diesen Moment hier.

Er ist wie eine Kerze, die brennt.

Er ist das kleine Licht, das uns zeigt: Gott ist da. Jetzt und auch in 2026.

Vielleicht war dieses Jahr für manche von Ihnen besonders schwer.

Vielleicht gibt es Wunden, die offen sind, Worte, die ungesagt blieben, Chancen, die verloren gingen.

Alles das dürfen Sie heute ablegen.

Nicht, um es wegzuschieben, sondern um es aufgehoben zu wissen.

Vielleicht tragen Sie auch Dank in sich: Menschen, die Ihnen gutgetan haben, Erfahrungen, die Sie getragen haben, Augenblicke der Freude.

Auch das hat Platz in Gottes Händen.

Wenn wir also das neue Jahr betreten, dann gehen wir nicht einfach weiter in eine neue Reihe von Tagen.

Wir gehen begleitet.

Wir gehen von Licht berührt.

Und wir gehen mit einem Gott, der auch unsere vergangene Geschichte kennt – und weiter-schreibt.

So lassen Sie das Bild noch einmal auf sich wirken:

Ein Buch, das geschlossen wird und einen Platz findet in Gottes Bibliothek.

Und eine Kerze, die brennt – für diesen Augenblick, der uns geschenkt ist.

Möge Gott unser neues Jahr mit seinem Licht erfüllen.

Möge ER unsere Wege segnen, unsere Wunden heilen, unsere Hoffnung stärken.

Und möge ER Seite für Seite mit uns beschreiben – heute, morgen, und jederzeit, wie es auch kommen mag.

Bild von StockSnap auf Pixabay