Versöhnung mit dem Kreuz

Impuls zum „Fest Kreuzerhöhung“ am 14.09.2025

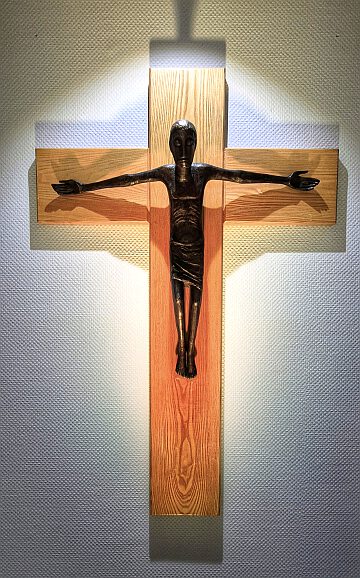

Wenn Sie von Ihrem Platz aus auf das Kreuz im Altarraum schauen, wirkt es freundlich: helles Holz, eine Bronzefigur, ästhetisch und eher neutral.

Es zeigt keinen Leib voller Schmerzen und Wunden, wie beim Isenheimer Altar von Matthias Grünewald.

Es zeigt auch keinen triumphalen Christus als König, wie wir ihn aus der Romanik kennen.

Aber was ist eigentlich das Kreuz, das uns so vertraut ist?

Es bleibt eine brutale Hinrichtungsform: die Kreuzigung.

Müsste uns das nicht eigentlich abstoßen oder Angst machen?

Für die meisten von uns ist das nicht so. Wir haben uns daran gewöhnt. Für uns ist das Kreuz vor allem ein christliches Zeichen – und dadurch ist es für uns „entschärft“.

Trotzdem hören wir in den Gebeten oft von „Kreuzigungsopfer“ oder „Opfertod Christi“.

Und es kommen Fragen auf:

• Warum musste Jesus von Nazareth so grausam sterben, um uns zu retten?

• Wenn Gott allmächtig ist, hätte er uns nicht auch anders erlösen können?

• Braucht Gott wirklich Opfer, um uns zu vergeben, obwohl er den Menschen doch liebt?Das bleibt schwer zu verstehen.

Die Lesung von heute kann helfen, ein besseres Verständnis zu bekommen, was unser Glaube ist:

„Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“ (Phil 2,6)

In einfacheren Worten:

Jesus war von Natur aus Gott gleich.

Dieses Bekenntnis ist wichtig!

Schon die frühe Kirche hat darum gerungen, ob Jesus wirklich „wesensgleich“ mit Gott ist.

Wenn wir das glauben, können wir verstehen, dass Gott selbst in Jesus Christus den Kreuzestod erlitten hat, um Versöhnung zu schenken.

Was steckt dahinter?

Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen war von Seiten der Menschen so gestört und zerbrochen, dass Gott selber handeln musste.

Und er wollte den Menschen nicht mit irgendwelchen Maßnahmen zur Gemeinschaft mit ihm zwingen.

Unsere Freiheit und Würde sollten bleiben!

Aber gleichzeitig ist es Gott wichtig, dass der Mensch in einer lebendigen und liebenden Beziehung mit Gott bleibt.

Wie konnte das also geschehen, ohne uns zu zwingen?

Der ‚Trick‘:

Gott selber also musste Mensch werden, um diese Beziehung wiederherzustellen.

Und es musste ein Mensch sein, der diese Beziehung für alle Menschen retten konnte, für alle Zeit, für früher, für heute, für die Zukunft…

Das war nur möglich, indem GOTT ganz Mensch wurde – ein Mensch, der zugleich durch seine göttliche Natur ohne Sünde war.

Dieser Mensch war Jesus von Nazareth, unser Christus.

Jesus Christus, „eines Wesens mit dem Vater“ (wie es im Großen Glaubensbekenntnis heißt), ging konsequent und unverbrüchlich den Weg mit Gott, bis in den Tod.

Gott hat also nicht irgendeinen Menschen am Kreuz leiden lassen.

Er selbst ging in Jesus Christus in den Tod.

Damit wir uns mit diesem grausamen Tod versöhnen können, dürfen wir glauben: Gott ging es nicht in erster Linie um die Art und Weise dieses Todes, sondern um das, was er bewirkte.

Es musst jemand sein, der Gott so innig verbunden ist, dass nichts und niemand ihn davon abbringt, ihn von Gott zu trennen, nicht einmal die Sünde.

Er musste der sein, der im Johannes-Evangelium von sich sagt:

„Glaubst du (Anm. von mir: „Philippus“) nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!“ (Joh 14,10f.)

Und im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 19 wird dieser Zusammenhang noch mal bekräftigt und betont, dass wir einst in diese göttliche Einheit einbezogen sein werden:

„Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch….“

Durch Jesus gab es also DEN Menschen, der selbst keine Erlösung brauchte, weil er ohne Schuld war, der aber für uns und ein für alle Mal die nie mehr endende Versöhnung mit Gott brachte.

Der, der für uns am Kreuz starb, ist wirklich Mensch, Jesus von Nazareth – und zugleich Gott selbst.

Gott selbst hat sich selbst und persönlich eingebracht, um die Beziehung Gottes mit uns Menschen unauflöslich zu sichern, damit die Beziehung zwischen ihm und uns nie mehr zerbricht.

Insofern können wir von einem ‚Opfer‘ sprechen.

Seitdem muss kein Mensch mehr ein solches ‚Opfer‘ für sich oder andere erbringen!

Was wir Menschen seit Christus brauchen, ist allein der Glaube daran, dass wir durch Jesus von Nazareth und in Jesus Christus, ein für alle Mal mit Gott versöhnt sind!

Das bestätigt auch Paulus in seinem Epheserbrief wenn er dort schreibt:

„…Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt -,nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann….“ (Epheser 2,8f)

Wir brauchen seitdem nur noch den Mut, unsere Schuld einzugestehen. Wenn wir Gott um Vergebung bitten, schenkt er sie uns.

Kein Opfer der Welt ist dafür mehr nötig! Das ist doch so unfassbar großartig!

Hilft uns dieser Gedanke, uns dem Kreuz anzunähern?

Hilft es uns zu glauben, dass Jesus nicht im Tod bleiben konnte, weil er Gott ist und dass auch wir als Mensch Anteil an seiner Auferstehung haben?

Denn Gott liebt uns so sehr, dass er uns auf immer und ewig bei sich haben will – in diesem und im ewigen Leben!

Kreuzerhöhung

Nicht: das Kreuz überhöhen.

Denn Kreuze, überhöht,

haben schon Menschen zerdrückt,

sie unter Lasten begraben,

sie zu Boden geworfen,

ohne Hoffnung, je wieder aufzustehen.

Unter solchen Kreuzen

versinkt der Leidende,

verstummt das Leid,

das uns doch täglich begegnet,

uns anrührt, uns nicht loslässt.

Kreuzerhöhung –

das Kreuz erheben,

damit es sichtbar wird:

das Kreuz Christi,

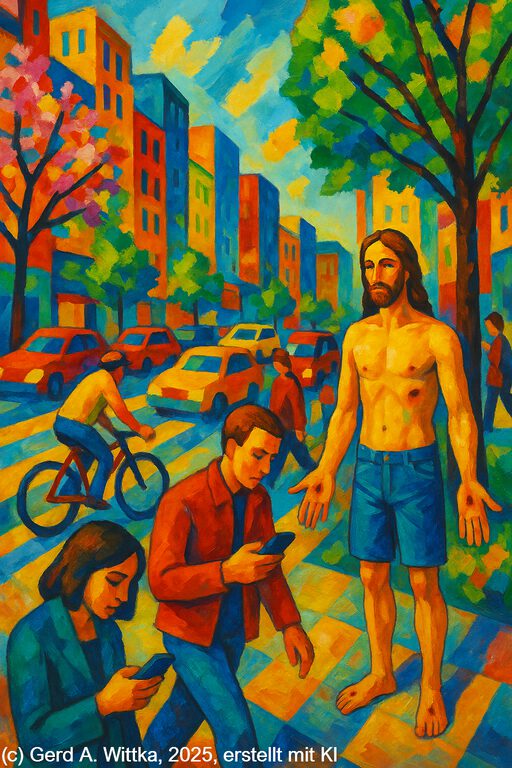

das Kreuz ungezählter Menschen,

auch heute, mitten unter uns.

Das Kreuz erhöhen heißt,

das Leid nicht zu verschweigen,

es nicht aus der Welt zu reden,

sondern ihm standzuhalten,

den Blick auf es zu wagen,

auf unser eigenes Leid,

getragen, erlitten,

noch kommend.

Vor dem erhöhten Kreuz

brauchen wir nicht zu kriechen.

Es lädt uns ein, uns zu erheben,

aufrecht zu stehen –

zu unserem Leid,

zu den Leiden dieser Zeit,

zu einer Welt, die befreit werden will,

die Erlösung ersehnt.

Das Kreuz, hoch erhoben,

weist uns den Weg:

durch das Leid hindurch,

hin zum Leben.

© Gerd A. Wittka, 07.09.2025