Angenommen: Glauben!

„Ich erinnere euch (…) an das Evangelium, das ich euch verkündet habe:

Ihr habt es angenommen;

es ist der Grund, auf dem ihr steht.“1 Kor 13,1

Diese Worte aus dem Brief des Apostels Paulus lese ich heute, am 3.5.2025 in der Schriftlesung.

Die Worte bringen mich zum Nachdenken:

Habe ich das Evangelium angenommen?

Diese Frage lässt sich wohl kaum in wenigen Worten beantworten.

Als Säugling wurde ich getauft – eine Entscheidung, die nicht aus eigenem Willen getroffen wurde.

Durch das Elternhaus und die Familie, durch den Kindergarten, den Religionsunterricht, kirchliche Gruppenstunden und die regelmäßige Teilnahme an Gottesdiensten wuchs ich nach und nach in die Kirche und ins kirchliche Leben hinein.

Mit der Zeit habe ich zweifellos die Frohe Botschaft angenommen, doch dieser Prozess war und ist ein dynamisches Geschehen, das bis heute fortdauert.

Nun, im Alter von zweiundsechzig Jahren, blicke ich auf eine Lebensgeschichte zurück, die untrennbar mit meiner Entscheidung für den christlichen Glauben verbunden ist.

Viele Menschen haben an dieser Geschichte teilgehabt und sie geprägt – und tun es noch immer.

Heute befinde ich mich an einem Punkt meiner religiösen Biographie, an dem ich mehr als früher bereit und mutig bin, mir die Frage zu stellen, ob ich mich heute eventuell anders entscheiden würde?

Würde ich eine andere Religion wählen wollen? –

Die Auswahl ist schließlich vielfältig.

Oder würde ich mich für keine Religion entscheiden?

Was könnte oder würde dann die Grundlage sein, auf dem ich meine Ansichten, Werte und Hoffnungen gründe und mein Leben aufbaue?

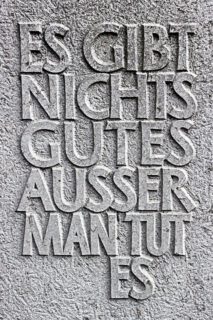

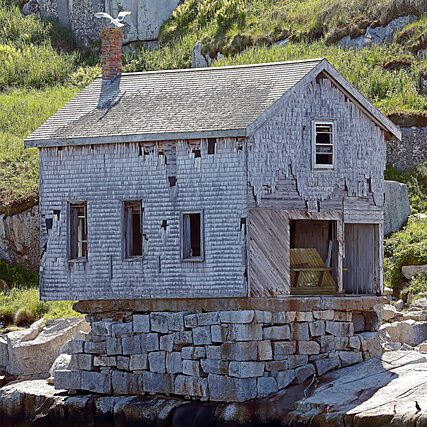

Für Paulus ist klar, dass die Annahme des Evangeliums etwas buchstäblich ‚Fundamentales‘ ist.

„Es ist der Grund, auf dem ihr steht!“ – schreibt er.

Für ihn ist christlicher Glaube also nicht nur etwas theoretisches,

nicht eine reine Geistes-Wissen-schaft,

sondern eine Lebens-Gestaltung(s)-Kraft!

Und in diesem letzten Sinne habe ich im Laufe meines Lebens diesen Glauben zunehmend verstanden und angenommen.

Ja, das Nachdenken über die theoretischen Aspekte des Glaubens und die Fragen rund um die christliche Lehre finde ich oft unglaublich faszinierend und spannend.

Doch die tiefste innere und spirituelle Erfüllung erfahre ich, wenn mir klar wird, wie konkret der christliche Glaube mein alltägliches Leben beeinflusst: wenn er mir zum Beispiel dabei hilft, Antworten darauf zu finden, wie ich mich in den unterschiedlichsten Situationen verhalten möchte.

Auch wenn meine Gedanken, Worte und Taten manchmal von dem abweichen, was ich eigentlich aus meinem Glauben heraus hätte tun wollen, schenkt mir diese Auseinandersetzung Klarheit und Orientierung.

Mein christlicher Glaube ist wie eine Brille, durch die ich mein Leben betrachte – und plötzlich ergibt alles einen Sinn!

Aber keine Sorge, beim christlichen Glauben ist es nicht wie bei einer To-Do-Liste, wo ich einzelne Punkte nur abhaken muss, um mein Glaubens-Zertifikat zu erhalten.

Er ist eher wie ein Navi, der mich durch das Chaos des Lebens navigiert, ohne dabei ständig zu piepen, wenn ich mal falsch abbiege – und allmählich führt es mich weiter auf meinem Weg … zum Ziel!

Insofern kann ich Paulus nur zustimmen, wenn er das Bild vom Fundament bemüht, das der christliche Glaube uns bieten kann.

Aber mal ehrlich: heutzutage ist der christliche Glaube doch nur einer von vielen Attraktionen auf dem bunten Jahrmarkt der Sinnangebote!

Da steht er in einem knallharten Konkurrenzkampf mit anderen Religionen, Weltanschauungen und vielleicht sogar dem Yoga-Kurs um die Ecke.

Dazu kommen Ideologien, die sich in unserer Welt ausbreiten wie invasive Pflanzen – aber nicht die hübschen, die man gerne im Garten hat, sondern eher die Sorte, die einen kompletten Schrebergarten in ein Dschungchaos verwandelt!

Statt Frieden, Freiheit und Glück zu bringen, hinterlassen sie eine Schneise voller Hass, Zerstörung, Krieg, Unterdrückung und verbrannter Erde.

Und wofür das Ganze? – Um selbst Macht und Einfluss anzureichern zu ihrem alleinigen Vorteil!

Das erinnert stark an einen schlechten Filmplot, nur dass es hier kein Happy End gibt …!

Deshalb wird die Frage, welches ethische Fundament man wählt, heute relevanter denn je.

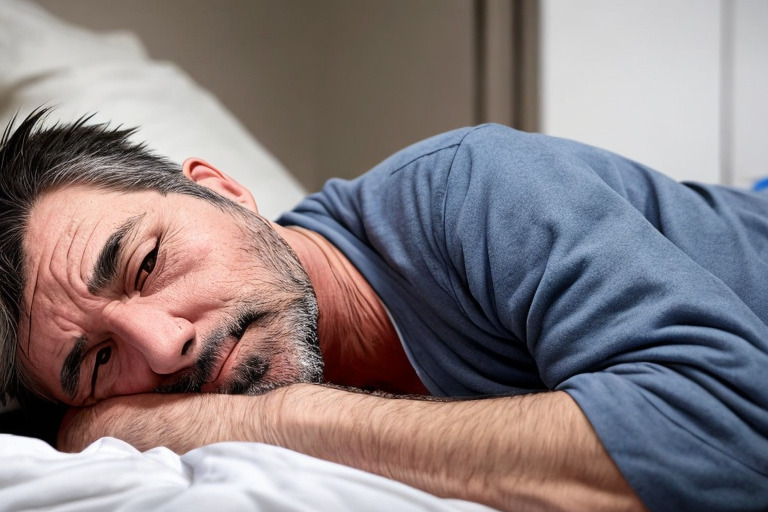

Menschen, die kein solches Fundament haben, gleichen verlorenen Schafen ohne Hirten (vgl. Mt 9,36).

Es wäre wirklich tragisch und dramatisch, wenn wir Menschen kein sinnstiftendes Fundament mehr hätten; wenn wir von Tag zu Tag leben und jedes Mal unser Denken, Entscheiden, Urteilen, Abwägen und Handeln neu erfinden müssten, ohne eine solide und integrierte Ethik, die uns trägt.

In solch einem Fall könnten wir unser Leben sprichwörtlich „auf Sand gebaut“ haben, und wenn die „Wassermassen heranrollen“, könnte alles, was wir uns mühsam aufgebaut haben, in sich zusammenfallen (vgl. Matthäus 7,24-27). Eine derartige Erfahrung möchte ich keinem Menschen wünschen.

Kommen wir aber auf meine Eingangsfrage zurück:

Würde ich mich heute anders entscheiden, wenn ich noch einmal vor die Wahl gestellt werden würde?

Oder würde ich meinen christlichen Glauben an den Nagel hängen und mich stattdessen einer anderen Religion, Philosophie oder Weltanschauung zuwenden?

Vielleicht wäre es ja spannend, sich den Jedi anzuschließen, stets mit der Macht zu hadern, oder als Stoiker stoisch auf ein Stück Schokolade zu verzichten. 😉

Erst einmal:

Im Grunde genommen könnte ich mir nicht vorstellen, ohne irgendeine Form von Religion, Weltanschauung oder Philosophie durchs Leben zu gehen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass all diese Ansätze – jede auf ihre ganz eigene Weise – den Menschen als Grundlage für die Gestaltung ihres Lebens dienen können, vorausgesetzt, sie orientieren sich am Wahren und Guten.

Konkret auf den christlichen Glauben bezogen:

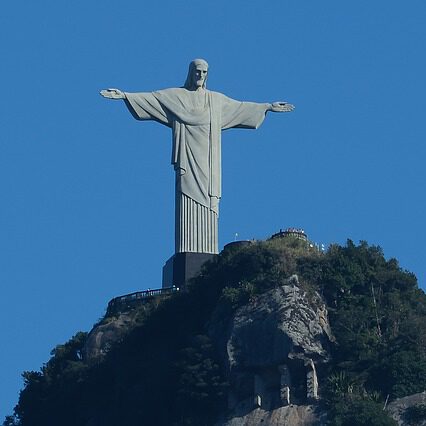

Ich habe mich im Laufe meines Lebens immer wieder zum christlichen Glauben bekannt und auch heute hat diese Überzeugung nichts an Entschiedenheit eingebüßt.

Das heißt nicht, dass auch Anfragen und Zweifel meinen Glauben geprägt haben und sicherlich auch zukünftig immer wieder kommen werden.

Und es heißt auch nicht, dass es noch viele grundlegende Fragen für mich gibt, die noch keine hinreichende Antwort in meinem Leben gefunden haben.

Wenn Jesus mir die Frage stellen würde, angesichts dessen, dass viele sich von ihm und seiner frohen Botschaft abwenden: „Willst auch du gehen?“, könnte ich immer noch wie Petrus antworten:

„Herr, zu wem sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens!

Ich glaube und habe erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat…“

(vgl. Joh 6, 68-69)

Dafür bin ich dankbar und hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt: Gott sei Dank!