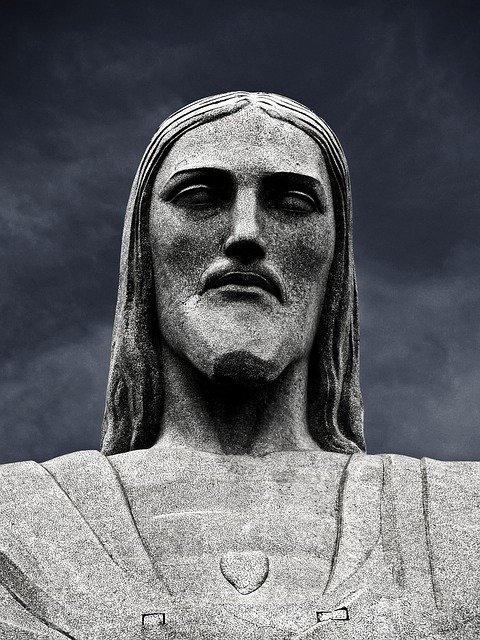

Christ König …

… neu interpretiert

Wie man es auch dreht und wendet: Der heutige Sonntag ist so ein sogenanntes „Ideen-Fest“, ähnlich wie das Herz-Jesu- oder das Herz-Mariä-Fest. Das Problem bei diesen Festen sind die Bilder, mit denen sie arbeiten. Die stammen aus einer anderen Zeit, in der solche Symbole noch leicht zu verstehen waren. Heute versteht das kaum noch jemand — und wenn man Missverständnisse vermeiden will, taugen sie oft nicht viel.

Besonders sichtbar wird es beim heutigen Christ-Königs-Fest.

Denn echte Könige gibt es kaum noch, und wo von Herrschaft die Rede ist, denken wir bestenfalls an Demokratien oder – dort, wo es sie nicht gibt – an Diktaturen, Autokratien und Komitees, die nur vorgeben, demokratisch zu sein.

Gerade deshalb wirkt das Bild des Königs heute missverständlich.

Es ruft Bilder von Machtstrukturen auf, die für den christlichen Glauben problematisch sind.

Und selbst wenn das im politischen Alltag nicht so wäre: Auch innerhalb der Kirche hat die dunkle Seite der Macht in den letzten Jahren eine bedrückende Klarheit bekommen.

Ich denke an vielfältigen Machtmissbrauch – geistliche und an sexualisierte Gewalt –, der endlich stärker ins Bewusstsein gerückt ist und deshalb bekämpft werden kann.

All das zeigt: Das Christ-Königs-Fest lässt sich heute nicht einfach als frohe Botschaft von einer heilsamen Herrschaft Christi hören.

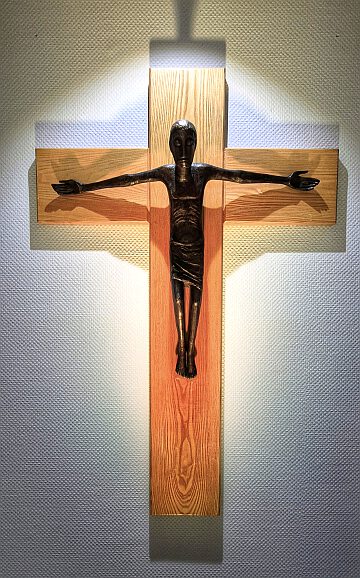

Zumal das Verhalten Jesu, wie es die Evangelien zeigen, dem Königtumsbild radikal widerspricht:

Sein Weg war geprägt von Hingabe, Liebe, Dienen, Heilen und der Bereitschaft zur Aufopferung bis ans Kreuz.

Johannes fasst das zusammen mit Jesu Wort an Pilatus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“

Es gibt also Momente, in denen alte Bilder nicht mehr selbsterklärend sind.

Das Wort „König“ weckt in unserer Zeit Macht- und Herrschaftsvorstellungen, die weder zu Jesus passen noch unserem Glauben dienen.

Deshalb sage ich es deutlich:

Für unsere Zeit taugt dieses Bild nicht mehr viel, wenn wir ausdrücken wollen, wer Christus für uns ist und wie er wirkt.

Doch wie dann sprechen?

Welches Sprechen kann das Unvergleichliche ausdrücken, wenn wir gerade unverständliche Vergleiche vermeiden wollen?

In meiner Suche bin ich bei einem abstrakten, vielleicht sperrigen Begriff gelandet – aber einem, der das Wesentliche meinem Glauben nach – deutlicher macht:

Wirkmächtigkeit.

Dieses Wort sagt:

Christus herrscht nicht – aber er wirkt.

Er regiert nicht – aber er verwandelt.

Er steht nicht über der Welt – und doch bringt er eine Kraft in sie hinein, die aus keiner Weltordnung stammt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber sein Wirken ist für diese Welt.

Wie wirkt Christus?

Nicht wie ein König auf einem Thron, sondern wie ein Licht, das Wege sichtbar macht.

Wie ein Mittelpunkt, der verbindet.

Wie eine Quelle, an der erschöpfte Menschen sich laben und erfrischen können.

Wie ein Resonanzraum eines Musikinstruments, der das Gute im Menschen zum Klingen bringt.

Christus ist kein Herrscher.

Er ist eine Gegenwart, die Wirklichkeit verändert – eine Kraft, die nichts erzwingt und dennoch vieles möglich macht.

Eine Wirkmacht, die Menschen

aufrichtet,

Versöhnung schenkt,

Hoffnung nährt und

die Liebe ins Leben ruft.

Vielleicht ist das „Reich Christi“ genau das:

kein Gebiet, kein System, kein Thron,

sondern eine Dynamik, die Menschen neu sehen lässt und neu glauben lässt, dass Heil möglich ist, Gerechtigkeit wachsen kann und aus Brüchen Neues entstehen darf.

Und überall dort, wo das geschieht, wirkt Christus.

Nicht als König über uns, sondern als Kraft in uns und als Licht unter uns.

So wird dieser Festtag, ohne Herrschaftssprache, zu einem Bekenntnis:

Christus ist da. ER lebt und wirkt – in uns!

Er wirkt – leise, aber wirkmächtig;

unsichtbar, und doch unübersehbar.

Und wer sich dieser Wirkmächtigkeit öffnet, findet Wege, die er vorher nicht sah, und eine Hoffnung, die stärker ist als die Welt.