Hinwendung – Beziehung – Freundschaft

Impuls zu „Taufe des Herren“ – 2026

Mit dem heutigen Fest „Taufe des Herrn“ endet die Weihnachtszeit.

Wir blicken ein letztes Mal auf die Krippe, aber unser Blick geht vor allem nach vorne: auf den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu.

Dieses Fest stellt uns eine ganz persönliche Frage, die uns ein Leben lang begleitet:

Was bedeutet es eigentlich für mich, getauft zu sein?

Die meisten von uns haben diese Entscheidung nicht selbst getroffen. Damals waren wir klein; unsere Eltern haben stellvertretend „Ja“ gesagt, weil sie sich für uns den Segen und die Gemeinschaft der Kirche wünschten. Seitdem sind Jahrzehnte vergangen. Wir sind mit diesem Glauben durch das Leben gegangen und haben dabei eigene Erfahrungen gemacht.

Da gab es die hellen Momente:

Augenblicke, in denen der Glaube uns Hoffnung gab und uns durch schwere Zeiten trug.

Wir haben Gemeinschaft erlebt – in Jugendgruppen, Chören oder im Ehrenamt – und gespürt, wie gut Solidarität tut.

Aber zur Wahrheit gehört auch:

Viele von uns haben die Schattenseiten erlebt.

Vielleicht standen Sie vor Herausforderungen, bei denen Ihr Glaube an seine Grenzen stieß.

Vielleicht ließen schwere Schicksalsschläge Sie an Gottes Güte zweifeln.

Und vielleicht haben Sie Enttäuschung in der Kirche erlebt und sich gerade dann allein gelassen gefühlt, als Sie Beistand am nötigsten hatten.

Es ist kein Wunder, dass sich heute viele abwenden und sagen: „Der Glaube hält nicht, was er verspricht.“

Ich möchte heute niemanden schelten, der geht oder zweifelt.

Aber wir müssen ehrlich sein:

Der christliche Glaube hat uns nie einen „Rosengarten“ versprochen, in dem alles mühelos blüht.

Schon das Neue Testament berichtet von harten Anfechtungen. Sogar die ersten Apostel wie Paulus und Barnabas hatten so heftige Differenzen, dass sich ihre Wege trennten.

Wenn wir unser Christsein allein auf die Institution oder nur auf die zwischenmenschliche Gemeinschaft stützen, werden wir früher oder später enttäuscht.

Menschen sind fehlbar.

Gemeinschaften können versagen.

Was also ist das Tragende?

Was ist der Urgrund, auf dem wir heute – als Erwachsene – unser „Ja“ zur Taufe erneuern können?

Die Antwort finden wir bei Johannes dem Täufer. Er schaute nie auf sich selbst, sondern wies immer auf Jesus Christus hin. Er wusste: Das Fundament ist die eigene, ganz persönliche Christus-Hinwendung.

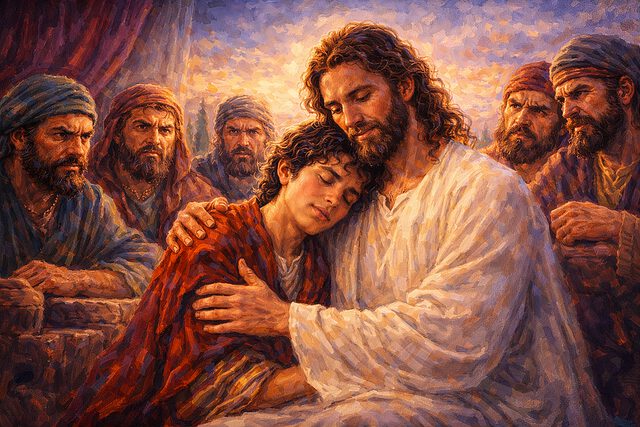

Im Johannesevangelium sagt Jesus einen Satz, der alles verändert:

„Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde.“ (Joh 15,15)

Das ist der Dreh- und Angelpunkt:

Christsein ist zuallererst Beziehung.

Eine Freundschaft zu Gott, der uns in Jesus ein menschliches Gesicht geschenkt hat. Vielen ist Gott oft zu abstrakt oder fern.

Doch Jesus lädt uns ein, ihm einen konkreten Platz als Freund in unserem Leben zu geben.

Diese Freundschaft können wir auf zwei Wegen pflegen:

- Im Mitmenschen: Wie der heilige Martin, der im Bettler Christus erkannte. Solidarität ist gelebte Christus-Beziehung.

- In der Stille: Im Gebet oder im vertrauten „Du“, mit dem wir Gott ansprechen.

Ich werbe heute für diese persönliche Beziehung, weil sie das Einzige ist, was wirklich trägt.

Vielleicht kennen Sie das Gefühl: Die schlechten Nachrichten nehmen kein Ende – ein Anruf vom Arzt, ein Streit, der alles infrage stellt, oder die Erkenntnis, dass man sich in der eigenen Gemeinde fremd fühlt.

Man fühlt sich dann wie Petrus auf dem See Gennesaret:

Der sicher geglaubte Boden gibt nach.

Das Wasser ist kalt, und die Wellen der Angst schlagen über einem zusammen.

In solchen Momenten nützen kluge Bücher oder theologische Erklärungen gar nichts.

Auch die anderen im Boot sind weit weg – sie kämpfen mit ihren eigenen Stürmen.

In dieser absoluten Einsamkeit des Sturms gibt es nur noch zwei Dinge:

mich und IHN.

Petrus hält keine lange Rede.

Er betet keinen formelhaften Text.

Er schreit nur: „Herr, rette mich!“

Genau das ist der Kern der Christusfreundschaft:

Es ist die Hand, die im Dunkeln zupackt, noch bevor wir wissen, ob wir schwimmen können.

Es ist das Wissen: Da ist jemand, der mich nicht untergehen lässt, selbst wenn ich an mir selbst zweifle.

Dieser „Rettungsring“ ist kein theoretisches Konzept – es ist das Vertrauen, dass am Ende des Schreiens nicht die Leere kommt, sondern ein Gegenüber, das mich hält.

Um uns so sehr auf diesen Jesus von Nazareth einzulassen, braucht es eine aktive Christushinwendung.

Denn: Christusbeziehung ist Christusfreundschaft ist Christusliebe.

Lassen Sie uns den Mut aufbringen, alles auf diese eine Karte zu setzen.

An diesem Festtag bin ich fast geneigt, Ihnen zuzurufen:

Stoßen wir an!

Auf die Freundschaft mit IHM, der uns bedingungslos die Treue hält.