Viele meiner seelsorglichen Kolleginnen und Kollegen haben es vor mit unternommen, sich in den letzten Tagen zu dem alles dominierenden Thema in meiner Kirche zu äußern: dem Gutachten über den Umgang des Erzbistums München-Freising mit Fällen von sexualisierter Gewalt durch Geistliche in den letzten Jahrzehnten.

Braucht es da auch noch Äußerungen von mir?

Wird sie überhaupt gewünscht, gewollt, wahrgenommen oder gelesen?

Viele Gedanken und Gefühle prägen meinen Alltag in diesen Tagen und eigentlich ist alles noch so chaotisch, unstrukturiert und wenig stringend.

Gefühle …

Da gibt es diese Gefühle von tiefer Traurigkeit, wenn ich an das Leiden der Opfer und Betroffenen denke, da gibt es Wut und Zorn, Ohnmacht und Ratlosigkeit und zugleich ein inneres Verlangen, nicht weiter zuschauen zu wollen. Wie gerne würde ich auf den Tisch hauen …!!!

… und Gedanken

Und dann gibt es viele Gedanken:

- Was ist mit den Opfern und Betroffenen? Was ist jetzt zu tun, damit nicht nur geredet, geredet und zerredet wird, sondern tatsächlich etwas geschieht, das auch zeitnah Entlastung und Hilfe bringt?

- Was ist mit unseren Schwestern und Brüdern in den Gemeinden, in der Kirche vor Ort? Wo haben sie Gelegenheit und Räume und Orte, so sie ihre Gedanken und Befindlichkeiten, ihren Frust, ihre Wut, ihre Ratlosigkeit lassen können; und wo wir sie mit ihnen teilen?

- Wo und wie kann ich mich geistlich festmachen, damit mich die Wut und der Zorn nicht herunter zieht und mich nicht so sehr bindet und lähmt und ich dadurch unfähig bleibe, mit dieser Situation umzugehen und aktiv bleiben kann? Lethargie kann kein angemessener professioneller Umgang sein!

- Worauf kann ich in dieser Zeit vertrauen und hoffen?

- Wie kann ich anderen behilflich sein: den Betroffenen und Opfern, den Schwestern und Brüdern, denen, die mich tagtäglich als Seelsorger beanspruchen und ich eben nicht immer oder mehr um mich selber kreise, weil es mir „mit dieser ganzen Situation doch sooo schlecht geht.“ ? – [ Ohne Zweifel: ich würde mich eher wundern, wenn es mit oder anderen meiner Kolleg:innen in dieser Zeit gut geht. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das öffentlich machen, damit andere spüren, dass diese Thematik auch uns nicht unberührt lässt. Aber zugleich möchte ich vermeiden, dass wir bei aller Selbstwahrnehmung nur öffentliche Nabelschau betreiben. Ich möchte, dass wir wieder darauf zurück kommen, was unsere Aufgaben sind: als Seelsorger:innen auch Seelsorge zu leisten; und dies natürlich in aller Offenheit und Bereitschaft, nötige Veränderungen voran zu treiben.]

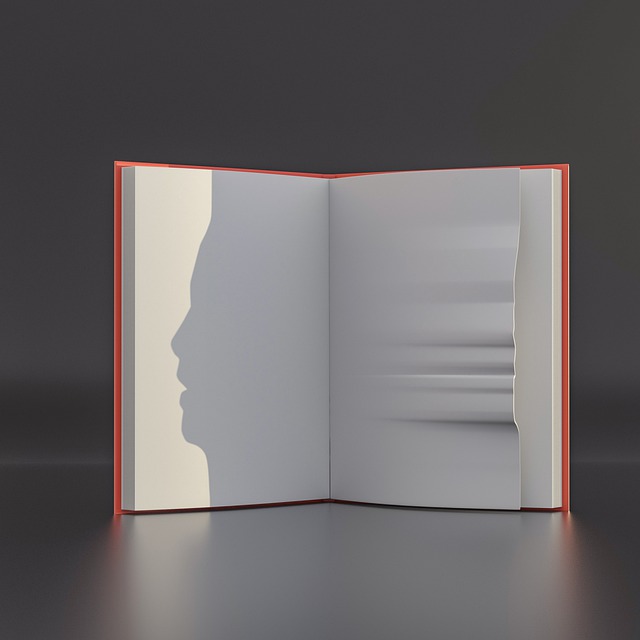

Meine Sprachlosigkeit lässt mich schweigen. Doch mein Schweigen darf nicht endlos sein und mich von der Verantwortung und Verpflichtung befreien, dort zu reden und zu agieren, wo es nötig ist und wie es meinem Auftrag entspricht.

Die Herausforderung ist, sich dieser Thematik mit aller Dringlichkeit zu stellen, ihr den Platz zuzubilligen, den sie jetzt haben muss und zugleich auch die anderen Aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren.

Das ist ein Spagat und unsere Herausforderung in dieser Zeit.

Sprachlosigkeit darf nicht zur Lethargie werden

Wer sich ernsthaft mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt, sich wirklich intensiv mit dem Leiden der Opfer und Betroffenen beschäftigt und das alles auch wirklich an sich heran lässt, ist in Gefahr angesichts des Grauens solcher Taten und ihrer Folgen sprachlos zu werden.

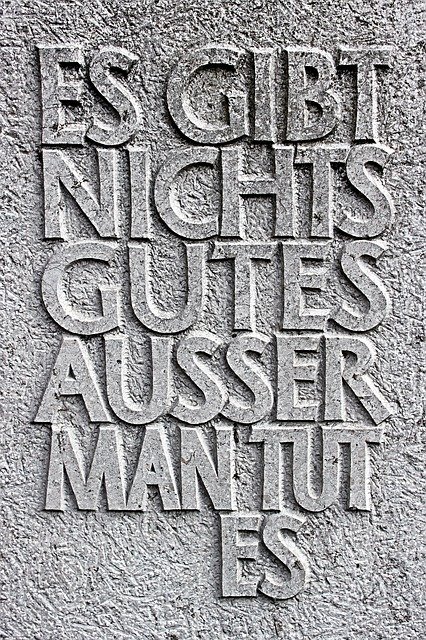

Doch gerade das darf nicht passieren: Sprachlosigkeit darf nicht in unendliches Schweigen oder gar in Lethargie münden! Das wäre Wasser auf die Mühlen derer, die nach wie vor vertuschen und relativieren wollen; die noch immer nicht verstanden haben oder wollen …!

Was es jetzt braucht …

In dieser Zeit suche ich selber nach geistlichen Impulsen, die mir helfen, nicht (mehr) sprachlos zu sein, nicht in Lethargie und Untätigkeit zu verfallen, nicht zu resignieren oder gar weg zu laufen.

Ich spüre in mir die Aufforderung, zu bleiben und die Notwendigkeit, das zu tun, was ich tun muss, auch wenn es nicht viel ist.

In meiner Suche stieß ich – mal wieder – auf die Regel des heiligen Benedikt, des Vaters des abendländischen Mönchstums.

Im Prolog gibt es einen Absatz, der mir in dieser Zeit ein hilfreicher Impuls ist:

„… Stehen wir also endlich einmal auf! Die Schrift rüttelt uns wach und ruft: „Die Stunde ist da, vom Schlaf aufzustehen.“ Öffnen wir unsere Augen dem göttlichen Licht und hören wir mit aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die Stimme Gottes täglich mahnt und aufruft: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht!“ Und wiederum: „Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“ Und was sagt er? „Kommt, ihr Söhne, hört auf mich! Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Lauft, solange ihr das Licht des Lebens habt, damit die Schatten des Todes euch nicht überwältigen.“ Und der Herr sucht in der Volksmenge, der er dies zuruft, einen Arbeiter für sich und sagt wieder: „Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“ Wenn du das hörst und antwortest: „Ich“, dann sagt Gott zu dir: „Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tu das Gute; suche Frieden und jage ihm nach! Wenn ihr das tut, blicken meine Augen auf euch, und meine Ohren hören auf eure Gebete; und noch bevor ihr zu mir ruft, sage ich euch: Seht, ich bin da.“…“

aus: Regel des heiligen Benedikt, Prolog

Aus diesem Prolog nehme ich Worte wahr, die mir nachgehen und mich buchstäblich heraus-fordern.

Eine Kollegin und Freundin von mir, Sr. Bonifatia Keller OP, (sie war Dominikanerin und ich habe mit ihr lange in der Gefängnisseelsorge gearbeitet) hatte ein fast schon geflügeltes Wort, wenn es nicht so lief, wie wir es erhofft hatten: „Lass es uns noch mal versuchen!“

Immer wieder konnte sie diesen Satz sagen und ich hatte nie den Eindruck, dass es eine hohle Floskel war, sondern das dieser Satz aus ihrem Mund etwas Energisches und Kraftvolles hatte. Hinter diesem Satz stand noch ganz viel Motivation, weiter zu machen, trotz Rückschlägen oder vermeintlicher Erfolglosigkeit.

Sie hat mir vorgelebt, was Benedikt in seinem Prolog schreibt: unsere (geistigen und geistlichen) Augen dem göttlichen Licht in unserem Leben zu öffnen, d.h. danach Ausschau zu halten, was Gottes Geist uns in dieser Zeit sagen und zeigen will!

Vom Geist anrühren lassen

Dass gerade in dieser Zeit ich wieder mehr an Pfingsten und Geistsendung denken muss, scheint mir kein Zufall zu sein.

Kann nicht gerade diese Zeit eine Hoch-Zeit des Heiligen Geistes sein? Muss sie es nicht sogar sein?

Angesichts der Turbulenzen, der emotionalen Betroffenheit und der Notwendigkeit einer moralischen und geistlichen Reinigung können wir uns nicht auf uns allein verlassen: auf unseren (heiligen) Zorn, auf unsere Empathie!

Das alles kann Antrieb und Motivation sein, aber darin liegt selbst nicht die Antwort auf das, was jetzt von uns getan werden kann und muss.

„Ohne SEIN lebendig Weh’n, kann im Menschen nichts besteh’n, kann nichts heil sein und gesund…“ – so heißt es in der Pfingstsequenz.

Ich spüre in dieser Zeit, dass wir auch wieder mehr nach dem Heiligen Geist rufen müssen, dass wir durch sein Wirken unsere Augen dem göttlichen Licht öffnen können und mit aufgeschreckten Ohren hören, was Gottes Stimme uns in dieser Zeit mahnt; dass wir unsere Herzen in dieser Zeit nicht verhärten unter dem Eindruck von Trauer, Wut, Schmerz, Zorn sondern zu hören, was SEIN Geist uns und unseren Gemeinden sagen will.

Geist Gottes,

du Heilige, Geistkraft!

Mein Sprechen, meine Worte,

sie scheinen nicht ausdrücken zu können,

was in mir vorgeht.

Trauer, Wut und Ratlosigkeit

bestimmen mein Dasein;

ich kann und mag meinen Blick

und meine Gedanken

nicht abwenden

von dem Leid

und der Gewalt

unter dem Deckmantel kirchlichen Lebens

durch jene, die eigentlich

die frohe Botschaft bezeugen sollen.

Mein Glaube von einer Kirche,

die das Gute und der Liebe

Raum geben will,

ist erschüttert.

Ich möchte mich halten,

klammern

an das,

was mich hält

und nicht ab-hält

weiter zu wirken

an das, was ich glaube:

dass Jesus Christus

Liebe und Befreiung

nicht nur gepredigt,

sondern gelebt

hat

damit diese

Liebe und Befreiung

auch heute noch

Wirk-lichkeit

ist.

Geist Gottes,

ruach

du Heilige, Geistkraft

atme du in mir

wo mir die Luft weg bleibt;

deine Geistkraft

durchdringe mich

wo ich mich nicht

aufraffen kann;

lass es mich aushalten

an der Seite

der Opfer und Betroffenen

stehen zu können

und an einer Kirche mitwirken

von der ich glaube,

dass du sie SO nicht gewollt hast.

Befähige uns zu einer

Geschwisterlichkeit,

in der wir uns gegenseitig

stützen und

bestärken

im Einsatz

für eine Kirche

nach DEINEM Willen.

(05.02.2022, Gerd Wittka)