1. Advent

„Macht Mut! Sagt den Verzagten: fürchtet euch nicht!“

Wer mich kennt, weiß, dass ich eher zu den Seelsorgenden gehöre, die auch mal gerne den „Finger in die offene Wunde“ legen.

Ich denke zurück an eine Christmette in einer ehemaligen Pfarrei, in der ich in der Predigt nicht nur ‚Eiapopeia‘ gesagt habe, sondern eher eine kritische und reflektierende Predigt gehalten habe.

Einige Leute fanden es auch ‚falsch‘, dass ich am Ende des Gottesdienstes nicht „Stille Nacht, heilige Nacht!“ singen ließ, sondern „Oh du fröhliche!“.

Nach dem Gottesdienst kam eine Person zu mir und gestand mir offen, dass meine Predigt und das ausgelassene Lied am Schluss ihr das Weihnachtsfest ruiniert hätten!

Es verdeutlicht, wie sehr die Advents- und Weihnachtszeit mitunter von irrationalen Gefühlen geprägt sind.

Ich würde mich daher heute an den Propheten Kohelet anlehnen und sagen: Für alles gibt es eine Zeit!

Ja, je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es auch eine angemessene Zeit für ‚Eiapopeia‘ gibt – und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern anerkennend!

Denn es gibt auch eine Zeit, wo es mehr darum geht, auf die Gefühle zu achten, als auf verkopfte Sachlichkeit!

Ich möchte Ihnen heute anhand eines recht konkreten und zugleich fast banalen Beispiels etwas erklären. Es ist uns buchstäblich ins Auge gesprungen!

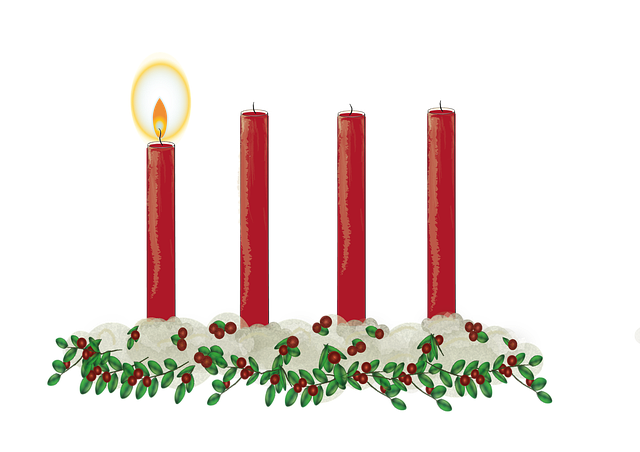

Vor ein paar Tagen habe ich mir die Mühe gemacht, dieses adventliche Gesteck zu gestalten.

Einem Freund habe ich vorher über whatsapp die anfänglich doch sehr karge Holzschale mit den vier Kerzenhaltern gezeigt und dann das abschließende Werk. Sie kennen das: Vorher/Nachher-Bilder!

Und dann schrieb er mir zurück:

„Mein Favorit ist die Blanko-Version ohne Schmuck.“

Natürlich hatte ich gehofft, dass er ‚mein Werk‘ auch schön findet, so wie seine Frau es schön fand.

Seine Meinung hat mich nachdenklich gemacht.

Ja, manchmal mag ich es auch lieber schlichter und puristischer, auf das Wesentliche beschränkt. Und das sind im Advent nun mal die Kerzen!

Es kommt mir vor, als wäre es nun an der Zeit, dieses Gesteck mit viel Grün, Rot und Gold zu schmücken, mit gemütlichen Orangenscheiben und Zimtstangen.

Deshalb schrieb ich ihm zurück:

„Ja, das glaube ich dir!

Aber wir müssen manchmal ‚das Herz‘ der Menschen bedienen, die in die Kapelle kommen, sei es die Herzen der Kranken oder deren Angehörigen oder auch der Mitarbeitenden, die hier mal zur Ruhe kommen wollen, verschnaufen wollen und auch die ganzen Eindrücke und Erfahrungen sacken oder sogar loslassen wollen.

Wir müssen auch etwas ‚das Herz‘ der Menschen bedienen, die mal adventliche Gefühle brauchen und vielleicht dadurch angeregt werden, sich an Zeiten zu erinnern, wo das Leben entspannter und heimeliger war. Kannst du das verstehen?“

Und er antwortet knapp und fast schon puristisch: „Blanko kommen bei mir mehr Gefühle.“

Ja, nach den Erfahrungen der Pandemie, den schlimmen Nachrichten aus aller Welt über Kriege, Terror, Naturkatastrophen, die Krisen in unseren Kirchen und die Verbrechen von sexuellem oder geistlichem Missbrauch glaube ich, dass es in diesem Jahr besonders wichtig ist, unseren adventlichen Gottesdiensten mehr Gefühl zu verleihen.

Es ist wieder an der Zeit, in unserem Herzen zu spüren, welch großes Wunder geschehen ist, als Gott vor mehr als 2.000 Jahren in Jesus Christus zu uns auf die Erde kam.

Er kam, um „allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes“, wie es im Benedictus des morgendlichen Stundengebets heißt!

Denn auch durch den emotionalen Zugang zu unserem Glauben gibt es eine heilsame und hoffnungsmächtige Wirkung.

Gerade wenn wir „…mit dem Herzen glauben…“ (1 Kor 12,3) und „…mit dem Mund bekennen …“ (Röm 10,9), dann werden wir nach der Überzeugung des heiligen Paulus gerettet werden. (vgl. 1 Kor 12,3)

Das Herz, der Sitz nicht nur unserer Liebe, sondern auch Sitz unserer Gefühle, ist – so glaube ich – in dieser Zeit wieder mehr gefragt.

Eine Möglichkeit, mit dem Mund zu bekennen, ist zum Beispiel, traditionelle Adventslieder zu singen oder Geschichten und Geschichtchen vorzulesen oder zuzuhören, die uns berühren!

Ich glaube, dass es in Zukunft wieder Zeiten geben wird, in denen wir in der Advents- und Weihnachtszeit auch mehr den Glauben mit dem Verstand verbinden können.

Jetzt aber scheint für mich mehr die Zeit des Glaubens mit dem Herzen zu sein!

Ich wünsche uns allen, dass wir die Adventszeit voller Freude erleben und uns daraus neue Kraft und Hoffnung schöpfen, ohne die Realität aus den Augen zu verlieren!

Und ganz zum Ende dieses Impulses etwas ‚fürs Herz‘:

Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt

und manche Tanne ahnt, wie balde

sie fromm und lichterheilig wird,

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen

streckt sie die Zweige hin – bereit,

und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke, aus: Advent – Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein … https://www.aphorismen.de/gedicht/12324