Barmherzigkeitssonntag – Weißer Sonntag

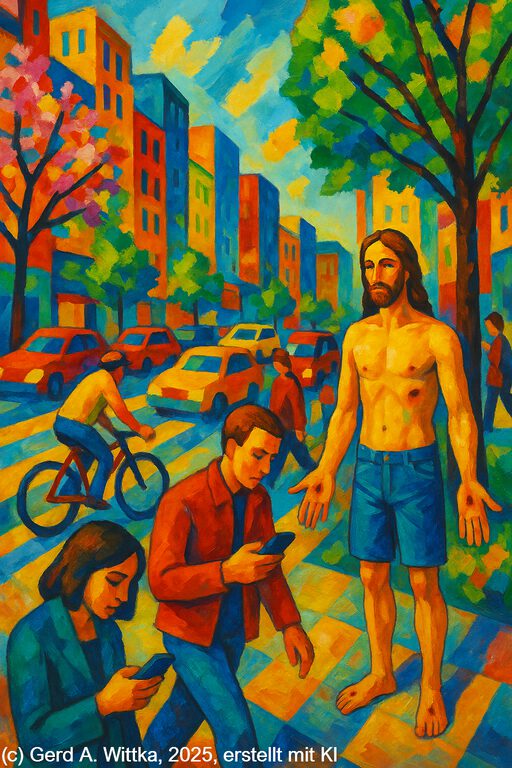

Ein expressionistisches Gemälde voller Leben:

Wir sehen eine moderne Großstadt im Frühling.

Es geht geschäftig und bunt zu.

Autos in leuchtenden Farben rollen durch die Straßen, Radfahrer flitzen dazwischen hindurch, und Menschen eilen zu Fuß – einige mit dem Blick fest auf ihr Handy geheftet.

Die Farben der Stadt sind intensiv, grell, fast überwältigend – als wolle das Bild uns sagen:

Hier passiert etwas.

Es ist Frühling.

Die Bäume entlang der Straßen blühen, einige in strahlenden Farben, andere tragen frisches, sattes Grün.

Es ist die Zeit des Neuanfangs, des Aufatmens, der Hoffnung.

Alles wirkt wie ein leiser Hinweis:

Hier beginnt neues Leben.

Doch erkennen wir es?

Oder ist es für uns schon zu alljährlich geworden, um es als etwas Besonderes zu empfinden?

Und da – mitten in diesem Trubel, ganz am Rand, steht jemand, der nicht ins Bild zu passen scheint: Jesus Christus, der Auferstandene.

Nicht wie aus einem alten Gemälde, sondern ganz heutig.

Er trägt eine kurze, moderne Jeanshose, seine Narben von der Kreuzigung sind deutlich zu sehen – an Händen, Füßen, an der Seite.

Ein stilles Zeichen für all das Leid, das er durchlebt hat.

Und doch: Er steht dort ganz ruhig.

Kein Schmerz in seinem Gesicht, sondern Frieden.

Er wirkt gelöst, als hätte er das Schwere hinter sich gelassen: er-löst!

Aber niemand bemerkt ihn.

Die Menschen gehen an ihm vorbei:

zu sehr mit sich selbst beschäftigt, mit Gedanken, Terminen, Sorgen.

Es scheint, als hätte niemand Zeit für das Wunderbare, mitten unter ihnen.

Und wir?! -Würden wir es glauben, wenn wir IHN sehen würden, dass ER – der Auferstandene – es wirklich ist, wenn Jesus plötzlich vor uns stünde – lebendig, gegenwärtig, echt?!

Das Bild verbindet die schnelle Welt unserer Zeit mit tiefer geistlicher Bedeutung.

Es erinnert an die Geschichte der Jünger auf dem Weg nach Emmaus: Auch sie sahen Jesus doch erkannten ihn nicht.

Erst als er mit ihnen sprach, ihre Fragen ernst nahm und das Brot mit ihnen brach, ging ihnen ein Licht auf.

Vielleicht ist es heute ähnlich.

Vielleicht braucht es Menschen, die wie Jesus zuhören, fragen, Gespräche möglich machen;

Menschen, die anderen helfen, ihre Sorgen und Zweifel auszusprechen; Menschen, die nicht gleich eine Antwort parat haben, sondern Raum schaffen für echte Begegnung.

Denn dann kann etwas in Bewegung kommen.

Dann kann Auferstehung ganz real erfahrbar werden – nicht nur als alte Geschichte, sondern als neues Leben, als neue Lebensmöglichkeiten und als neue Sichtweisen: hier und jetzt.

Wir Christinnen und Christen haben heute die Möglichkeit, anderen Jesus erfahrbar zu machen:

Indem wir Anteil nehmen.

Indem wir einladen, zuhören, mittragen.

Wenn wir das tun, können Menschen wieder aufatmen, neue Kraft finden, neuen Sinn entdecken.

Dann verwandelt sich vielleicht Ratlosigkeit in Hoffnung, Traurigkeit in Lebensfreude, Stillstand in Bewegung.

Das wäre heute Auferstehung mitten in unserem Alltag.

Bild: copyright by Gerd Wittka, 2025, erstellt mit KI