„If I were a rich man …“

oder: Das Gleichnis vom ‚armen Lazarus‘ nach Lk 16, 19-31

Kennen Sie die ‚Gastmahl-Angebote‘ und die ‚Tafelausgabe‘ hier in unserer Pfarrei St. Clemens in Oberhausen-Sterkrade?

An jedem zweiten bis fünften Sonntag im Monat laden wir zum Gastmahl ein – und rund 30 Menschen nehmen dieses Angebot regelmäßig dankbar an.

Seit März gibt es außerdem die Tafelausgabe im Vorraum von St. Clemens. Dort kommen im Durchschnitt über 70 Personen mit ihren Familien, um das Nötigste für ihren Alltag zu bekommen.

Diese beiden Initiativen zeigen: Auch bei uns in Sterkrade gibt es konkrete Not. Das ist nicht weit weg, nicht irgendwo in den Nachrichten – das ist hier bei uns.

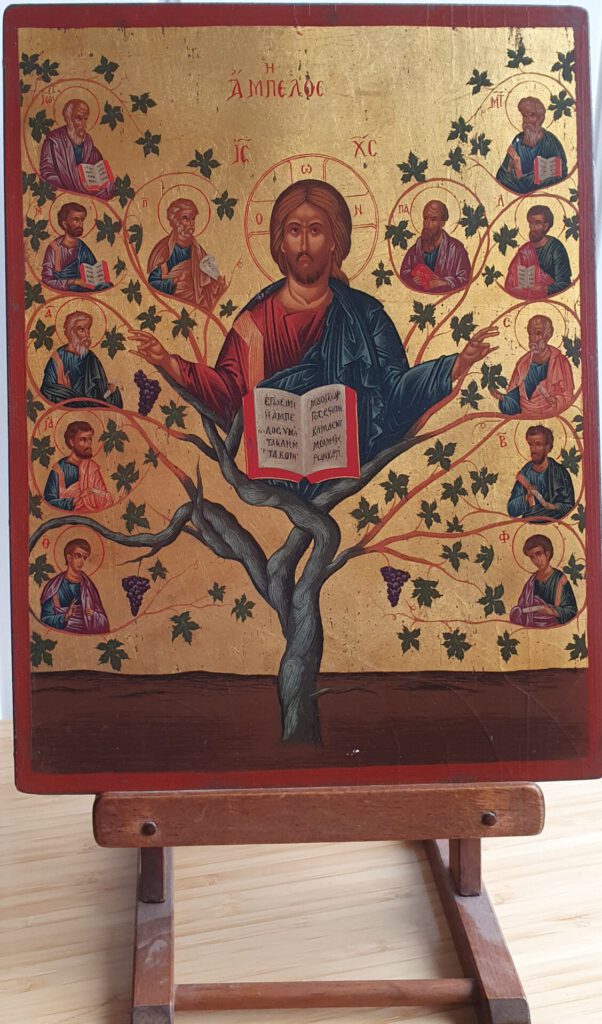

Es ist die Not des „armen Lazarus“ aus dem heutigen Evangelium.

Und diese Not schreit zum Himmel.

Dabei wissen wir: Eigentlich gibt es genug. Lebensmittel gibt es in Hülle und Fülle.

Niemand müsste in Deutschland hungern oder ohne das Nötigste dastehen.

Und trotzdem geschieht es.

Warum? Weil wir Menschen ein Teil dieses ungerechten Systems sind.

Es ist leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen – auf Unternehmen, die nur auf Gewinn schauen, oder auf die Politik, die vermeintlich zu wenig tut.

Aber die Wahrheit ist: Wir alle, auch ich selbst, tragen unseren Anteil daran.

Unser Konsum, unsere Bequemlichkeit, unser Verhalten – all das baut mit an dieser Welt, in der Menschen Not leiden.

Das ist hart, aber wir dürfen es nicht beschönigen.

Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann kann es uns eigentlich nicht mehr gleichgültig lassen.

Dann muss in uns die Frage aufbrechen:

Wie kann ich helfen?

Welchen Beitrag kann ich leisten, damit es anderen besser geht – wenigstens ein kleines Stück?

Gott sieht diese Not.

Und Jesus Christus macht sehr deutlich: Wie wir mit der Not unserer Mitmenschen umgehen, ist entscheidend für die Frage, ob wir einmal am himmlischen Tisch Platz nehmen dürfen.

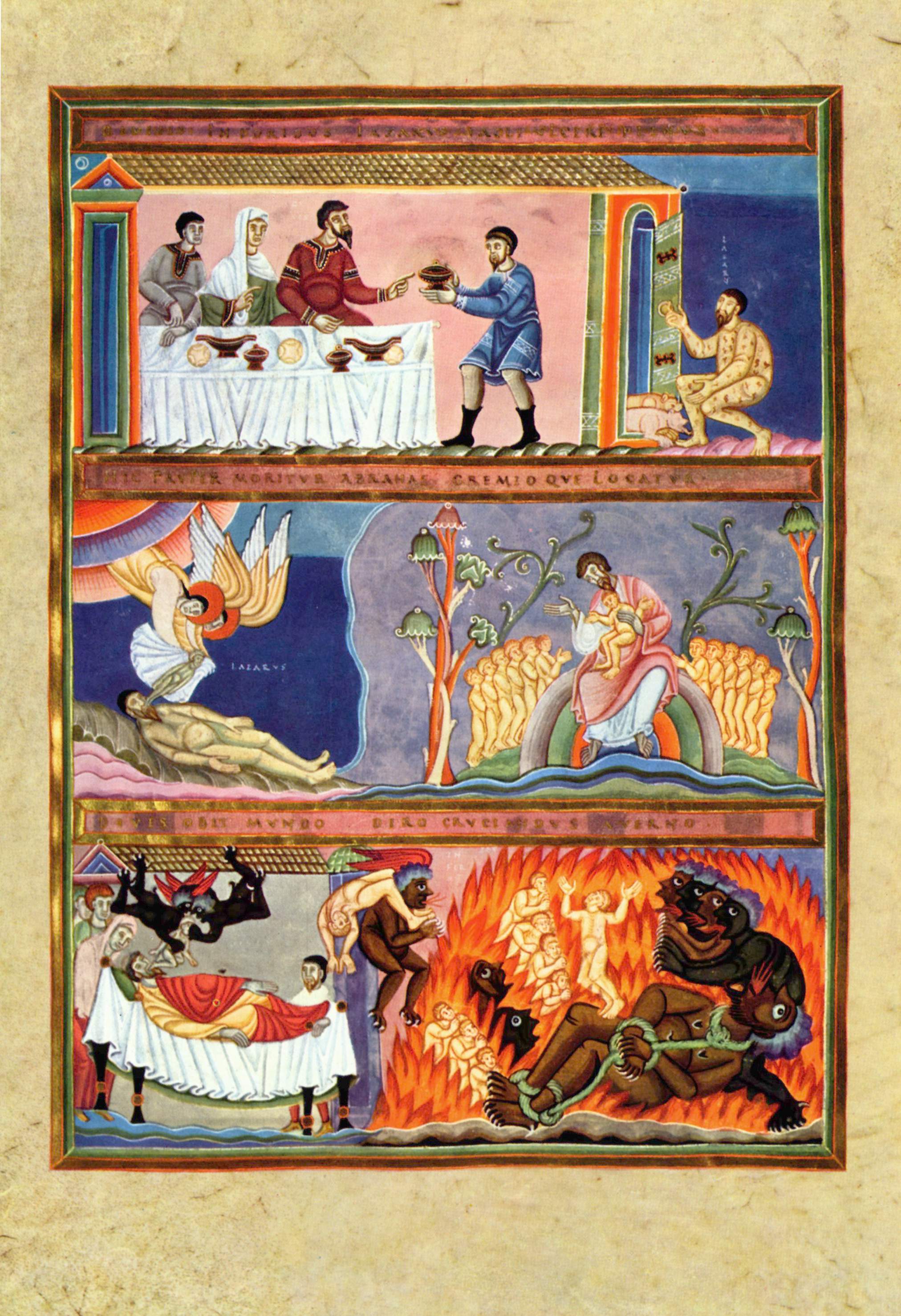

Schon als Kind hat mich das Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus aufgewühlt.

Ich erinnere mich gut an die Bilder in meiner Kinderbibel: Lazarus, krank und voller Wunden, die Hunde, die an ihm leckten, und sein Tod in bitterster Armut.

Ein paar Brosamen hätten gereicht, etwas vom Überfluss des Reichen – aber selbst das bekam er nicht.

Darum fällt Jesu Urteil so scharf aus.

Denn die Botschaft war damals schon bekannt: Barmherzigkeit, Mitgefühl, tätige Nächstenliebe.

Jesus ruft sie uns nur mit Nachdruck ins Gedächtnis zurück.

Auch heute noch wirkt dieses Evangelium in mir – kritisch, aufrüttelnd, aber auch heilsam.

Und ich hoffe, dass es uns allen so geht.

Denn wir müssen uns immer wieder fragen: Haben wir getan, was uns möglich gewesen wäre? Haben wir den Notleidenden wirklich geholfen – so, wie wir es gekonnt hätten?

Paulus schreibt in der heutigen Lesung, im ersten Timotheusbrief eine klare Antwort, die wir uns zu Herzen nehmen können:

„Strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist…“ (1 Tim 6,11f.)

Und darum komme ich am Ende noch einmal auf etwas ganz Konkretes zurück:

Für die Gastmahle und für die Tafelausgabe werden noch Helferinnen und Helfer gesucht.

Vielleicht ist das genau der Beitrag, den man leisten könnte: Ein Stück vom eigenen Überfluss weitergeben – Zeit, Aufmerksamkeit, ein offenes Ohr, vielleicht auch eine helfende Hand.

Die Not des Lazarus ist auch heute mitten unter uns.

Lassen wir uns von ihr berühren – und von Jesus rufen, damit wir gemeinsam dazu beitragen, dass aus Not Hoffnung wird.