Eiskalte Traurigkeit

Zum Tod meines Freundes Rainer Dubberstein, Münster –

Da ist sie wieder,

diese innere Traurigkeit,

die emotionale Entwurzelung,

das innere Zittern und eisige Kälte, die meine Herzwand berührt

und den Schmerz verursacht,

des Abschieds,

des endgültigen….

Fast 50 Jahre war ich mit Rainer befreundet, wir lernten uns in unserer Berufausbildung 1978 kennen.

Er war Auszubildender bei der Handwerkskammer Münster, ich bei der Kreishandwerkschaft Gelsenkirchen.

Im Januar 1981 machten wir beide vorzeitig unsere Abschlussprüfung.

Später arbeiteten wir oft zusammen und daraus entstand eine sehr persönliche Freundschaft, die bis zu seinem Tod Bestand hatte.

Wir trafen uns, bis zum Beginn meines Long-Covid, mindestens ein Mal im Jahr, manchmal auch zwei Mal.

Alle drei bis vier Monate führten wir lange, ausführliche Telefonat (selten unter 90 Minuten!).

Rainer las auch regelmäßig meine Blog-Beiträge und teilte mir dazu auch seine Gedanken.

Obwohl in der (relativen) Ferne, waren wir uns persönlich immer sehr nah.

Sein Tod erschüttert mich, denn ich hätte nie gedacht, dass er so früh stirbt.

Er war sportlich, lief seit Jahren Marathon, in Münster, anderorts aber auch im Ausland.

Er reiste gerne und liebte die Stadt Wien. In den letzten Jahren wuchs auch seine Liebe für Osteuropa, besonders auch für Polen.

Mit ihm starb ein Teil meines eigenen Lebens und meiner Biographie.

Ich bin unendlich traurig und bin zugleich so dankbar für das große Geschenk dieser langjährigen, sehr persönlichen Freundschaft.

Rainer war – wie ich ihm häufiger persönlich bekannte – eine durch und durch „treue Seele“.

Nun ist er Ende August von uns gegangen.

Lieber Rainer, ich werde dich nie vergessen, die gemeinsamen Unternehmungen, die vielen tiefgehenden Gespräche und die ellenlangen Telefonate, die wir mehrmals im Jahr geführt haben.

Mir bleibt nur ein stilles und schmerzlich-trauriges: „Adieu!“

Du,

treue Seele,

guter Freund,

fast fünfzig Jahre lang …!

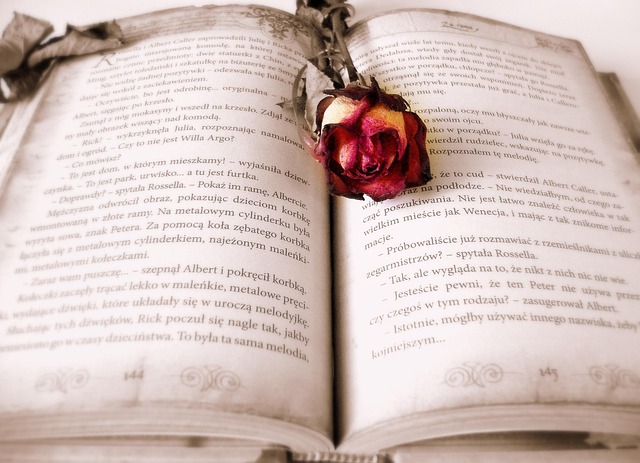

Dein Lebensbuch

schloss sich zu früh!

Adieu!

Ich weine um dich!

Foto: Bild von Daria Głodowska auf Pixabay, Text: Gerd Wittka